Capítulos y artículos (desde 2006)

• 2025 •

•

157.- «“Su amor tan asqueroso.” El fiscal Meléndez Valdés ante un caso de incesto», en Eva María Flores Ruiz y Fernando Durán López (coords.), Sangre culpable. El incesto en las letras españolas, Editorial Universidad de Alcalá (Obras colectivas. Humanidades, 99), Alcalá de Henares 2025, pp. 37-54.

Del periodo de Juan Meléndez Valdés como fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte se conservan sus alegaciones fiscales en cinco casos criminales juzgados a mediados de 1798. Se analiza a fondo uno de ellos, el dedicado al incesto de Justo Alcalde con su hija Juliana, que en realidad era la violación de una menor en el ámbito familiar. Se plantea la relación de ese proceso con otros dos de violencia conyugal, con las ideas sobre el delito de estupro manifestadas por Meléndez Valdés en su etapa en la Chancillería de Valladolid y con el contexto judicial y social de su tiempo, para concluir que el matrimonio patriarcal es el único bien jurídico superior que preside la acción del magistrado, imbuido de ideas ilustradas compatibles para él con un tratamiento desigual de la mujer y sus obligaciones matrimoniales.

156.- «¿Censores o correctores? Rutinas y servidumbres en las censuras delegadas a la Vicaría de Madrid (1785-1788)», Bulletin Hispanique, t. 127, nº 1 (junio 2025), pp. 53-72. Número sobre La censura gubernamental en la España del siglo XVIII, dir. por Elena de Lorenzo Álvarez y Rodrigo Olay Valdés. ISSN impreso: 0007-4640: ISSN electrónico 1775-3821. https://journals.openedition.org/bulletinhispanique/21553

Desde mediados del XVIII el Consejo de Castilla refuerza las funciones de los censores de libros encargándoles sucesivas revisiones de un mismo manuscrito, o bien haciéndoles debatir con los autores o corregir ellos mismos las obras. En ese artículo se estudia cuantitativa y cualitativamente la incidencia de tales labores de corrección a través de la serie documental constituida por los primeros cuatro años conservados del fondo de censuras de la Vicaría de Madrid (1785-1788).

155.- «Del desengaño a la alegría en los pronósticos de Diego Torres Villarroel», e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, nº 50 (febrero, 2025), en línea desde el 24-II-2025. ISSN-e 1951-6169. http://journals.openedition.org/e-spania/54264

Este artículo analiza, desde una perspectiva crítica y en el contexto de las diferentes interpretaciones recibidas, el peso del desengaño barroco en la obra de Diego Torres Villarroel, en particular en sus pronósticos astrológicos. Frente a teorías como la formulada por Russell P. Sebold, y a la supuesta imitación servil de Quevedo que se le ha atribuido, se sostiene aquí que los rasgos de mortificación y degradación de la realidad son en Torres Villarroel convenciones puramente fingidas y que en realidad el elemento dominante en su obra es una reivindicación de la vida, el tiempo y el mundo reales, sin desgarro afectivo ni moral, en el que ocupa un papel central el concepto de alegría.

• 2024 •

•

154.- «Presentación», en Miguel Amores Fúster, Pablo Martín González y María José Rodríguez Sánchez de León (eds.), Cultura de Corte en el siglo XVIII español e italiano: diplomacia, arte, música y literatura. II. Arte, literatura y música, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 2024, pp. 11-12. https://doi.org/10.14201/0AQ0361

Presentación institucional del volumen colectivo como presidente de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII.

153.- «Blanco y Crespo, José María [Blanco White, José María]», «Lista y Aragón, Alberto (Rodríguez de)», «Matute y Gaviria, Justino», «Mora, José Joaquín de», en Beatriz Sánchez Hita y Marieta Cantos Casenave (eds.), Galería de periodistas de Andalucía en los siglos XVIII y XIX. Cien nombres del negocio editorial entre la política, la instrucción y la literatura, Peter Lang, Berlín 2024, pp. 65-69, 213-216, 263-266 y 275-278. DOI: 10.3726/b20528

Semblanza y perfil periodístico de cuatro destacados escritores públicos de la primera mitad del XIX, nacidos en Cádiz y Sevilla, y protagonistas destacados en diversos aspectos, periodos y formatos de la prensa periódica de su tiempo, en Andalucía, España y el extranjero.

152.- «“Nuevas ideas, nuevo lenguaje»: la Jerigonza liberalesca en el marco de los diccionarios políticos satíricos españoles del siglo XIX», en David Prieto García-Seco y Elena Varela Merino (eds.), Miscelánea de estudios filológicos. Homenaje a Pedro Álvarez de Miranda, Editum (Ediciones de la Universidad de Murcia), Murcia 2024, vol. I, pp. 221-243. DOI: https://doi.org/10.6018/editum.3088.duran

Se estudia un diccionario satírico anónimo de 1823, la Jerigonza liberalesca, de ideología reaccionaria. En el contexto de la reacción política contra el régimen constitucional, en él se satiriza y parodia el lenguaje y la expresividad propia del liberalismo, acusado de neológico, pedante y galicista, como instrumento para minar las ideas políticas que ese lenguaje transmite. Se propone también una metodología para abordar el análisis y la clasificación de este género de sátira lingüística y política.

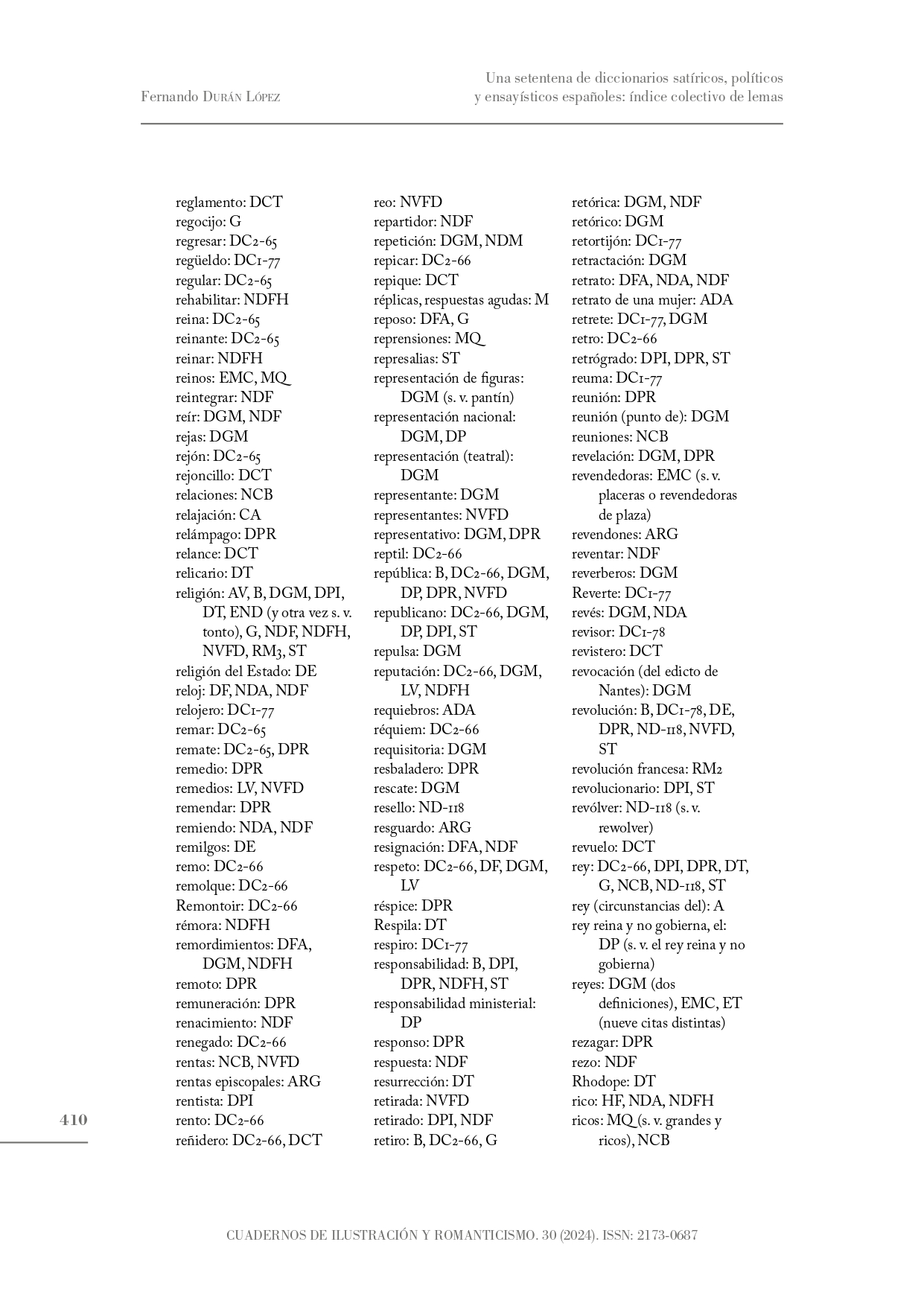

151.- «Una setentena de diccionarios satíricos, políticos y ensayísticos españoles: índice colectivo de lemas», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 30 (2024), pp. 337-420. DOI: https://doi.org/10.25267/Cuad_Ilus_romant.2024.i30.16

Se presenta aquí un índice colectivo de los lemas incluidos en cerca de setenta piezas satíricas, políticas o ensayísticas publicadas en España en forma de diccionario alfabético en periódicos, folletos o libros, desde mediados del siglo XVIII a principios del XX, con particular incidencia en el siglo XIX.

150.- «Artes de definir, antidefinir y contradefinir: hacia una poética de los diccionarios satíricos», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 30 (2024), pp. 163-197. DOI: https://doi.org/10.25267/Cuad_Ilus_romant.2024.i30.09

Se ofrece en este estudio una metodología propia para el estudio de la poética específica de los diccionarios satíricos y ensayísticos, tan abundantes en el siglo XIX, incidiendo en una clasificación, justificación y ejemplificación de los distintos esquemas discursivos con que se construye la microestructura y la macroestructura de estas obras.

149.- «“Obras que la engríen y adormecen”. A modo de introducción», en Fernando Durán López y Eva María Flores Ruiz (coord.), Grises, sombras y reflejos de la Leyenda Negra en las letras españolas (siglos XVIII-XX), Editorial Universidad de Cádiz, Cádiz 2024, pp. 9-16. [PDF]

Introducción al volumen colectivo.

148.- «Soy yo, soy como él, soy él, soy nadie: ensayo sobre mitomanías literarias en la autobiografía española del siglo XVIII», en Miguel Betti y Cristina Rosario Martínez Torres (eds.), La máscara y el guante. Juegos autoriales en la literatura hispánica (siglos XVI-XIX), Visor Libros (Biblioteca Filológica Hispánica), Madrid 2024, pp. 43-63.

Se analiza el problema de la autobiografía como género de la identidad, y no de la individualidad. En concreto se abordan diferentes estrategias para abordar en la escritura autobiográfica la identidad (es decir, la adscripción a una categoría humana o social como eje de la autodefinición del individuo) por parte de algunos escritores que extreman esa identidad hasta caer en lo mitomaniaco. Se bosquejan cuatro ejemplos en autores del siglo XVIII, cuyas fórmulas de mitomanía se resumen en estas etiquetas: soy yo (Diego de Torres Villarroel), soy como él (Gómez Arias), soy él (Gregorio Mayans) y soy nadie (Santiago González Mateo). Son un muestrario abreviado y paradigmático de algunas estrategias identitarias que se podrían extrapolar a otros autores y épocas, y que no agotan todas las posibilidades.

147.- «“Bufonadas vulgares, insípidas y aun soeces”: Censura de almanaques y falsificaciones editoriales de Torres Villarroel a finales del siglo XVIII», Bulletin of Spanish Studies, vol. 101, nº 2-3 (2024), pp. 433-455. Ejemplar dedicado a: Censura gubernamental en la España del siglo XVIII (1769-1808), editado por Elena de Lorenzo Álvarez y Gabriel Sánchez Espinosa. [Publicado online 8-I-2024]. https://doi.org/10.1080/14753820.2023.2269820

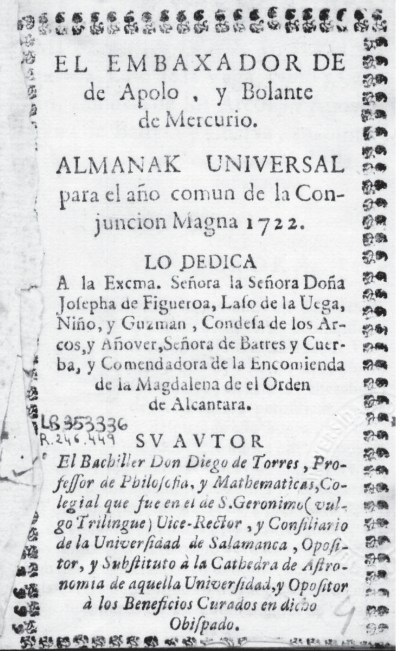

En dos archivos madrileños se conservan sendos expedientes incoados entre 1796 y 1798 para reimprimir un antiguo almanaque de Diego Torres Villarroel aparecido en 1765 con validez para 1766: en realidad era un plagio que recombinaba un prólogo torresiano con un pronóstico burlesco de Francisco Robles. Lo solicitaba el impresor Isidoro Hernández Pacheco, cuyas prácticas lindaron ocasionalmente con el fraude. La censura no se percató del engaño, pero emitió un dictamen demoledor que impugnaba los pronósticos astrológicos en general y manifestaba el cambio de criterio sobre estos a fines del XVIII. El episodio tiene varias derivadas de interés: el giro represivo sobre una modalidad que la mayor parte del siglo se había permitido circular sin problemas; la recepción póstuma de Torres Villarroel, que sirve para autorizar ante el estado y el público la publicación; las intenciones del engaño; y la ambigüedad entre almanaques serios y burlescos que había inducido el modelo torresiano de pronóstico.

• 2023 •

•

146.- «Comella contra La comedia nueva de Moratín: un papel inédito del Archivo Histórico Diocesano de Madrid a propósito de la censura teatral de la Vicaría», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 29 (2023), pp. 395-404. http://doi.org/10.25267/Cuad_Ilus_romant.2023.i29.21

Este artículo reproduce y estudia un papel inédito de 1792 del dramaturgo Luciano Francisco Comella, en que solicita al Vicario Eclesiástico de Madrid que prohíba la representación de La comedia nueva de Leandro Fernández de Moratín. El documento permite completar los datos ya conocidos sobre este conflicto. Al mismo tiempo se informa sobre la valiosa documentación de censura teatral existente en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid, muy poco manejada por los historiadores del género en España.

145.- «“La niña de mis ojos.” Diego de Torres Villarroel y el mecenazgo de la casa de Alba», en Niccolò Guasti y Anna Maria Rao (eds.), Cultura di corte nel secolo XVIII spagnolo e italiano: diplomazia, musica, letteratura e arte. I. Politica e diplomazia, Federico II University Press (Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche, 41), Nápoles 2023, pp. 255-275. DOI: https://doi.org/10.6093/978-88-6887-183-3. [PDF]

El escritor Diego de Torres Villarroel fue uno de los que en el XVIII dieron mayor relevancia a los paratextos publicados en sus obras, como parte de una estrategia de promoción personal e identidad como autor ante el público. Las dedicatorias forman parte esencial de esa estrategia, que también se extiende a otros segmentos narrativos o judiciarios de los pronósticos astrológicos, eje principal de la identidad literaria de Torres y de su proyección pública. Este trabajo estudia la red de influencias nucleada en torno a la Casa de Alba por parte de Torres, tanto en el plano textual como en favores, empleos y complicidades por parte de la Casa, cuyos intereses y prestigio defendió con ardor.

144.- «Un siglo XVIII en transición», en José Lara Garrido y Belén Molina Huete (eds.), El legado de Juan Luis Alborg: semblanzas y estudios en torno a un historiador y crítico literario, Libros Pórtico – Iberoamericana Vervuert, Zaragoza – Madrid/Frankfurt 2023, pp. 427-465.

Se realiza un juicio crítico del tomo dedicado al siglo XVIII en la Historia de la literatura española de Juan Luis Alborg, y de sus aportaciones a un nuevo paradigma crítico e historiográfico para ese periodo, quizá el que ofrecía un carácter más novedoso y rupturista —al menos en las apariencias— de todo el plan de su historia literaria. Realizado en un momento en que se producía un auge y una renovación sustanciales de los estudios dieciochistas españoles, la visión de Alborg es un diálogo continuo entre los prejuicios de la tradición y los avances aún desiguales y poco consolidados de una «transición» en el modelo histórico-literario, que tenía su paralelo en las otras transiciones que vivía el país. En muchos puntos, Alborg apunta hacia progresos perspicaces, en otros se deja llevar por inercias heredadas y solideces solo aparentes y superficiales, pero en conjunto ofrece un panorama renovado que supone su principal valor.

143.- «“En América nadie estaba prevenido de mi partida de Europa”: México traspapelado en los Recuerdos del tiempo viejo de José Zorrilla», Rubrica contemporanea, vol. XII, nº 23 (2023), pp. 45-64. ISSN: 2014-5748. DOI: https://doi.org/10.5565/rev/rubrica.316.

José Zorrilla comienza la extensa sección de sus Recuerdos del tiempo viejo dedicada a su periplo americano entre 1855 y 1866 bajo la implícita creencia de que él era un autor famoso que honraba aquellas tierras transatlánticas con su presencia. Este artículo explora algunas de las estrategias y mecanismos autobiográficos de estas elusivas y desordenadas memorias, en lo que tiene que ver con la imagen de México y cómo, triangulando con la herencia española del país y con la admiración hacia Francia, articula una imagen de sí mismo, en ardua lucha entre la pena y la gloria, basada en un cierto complejo de inferioridad como escritor y como español.

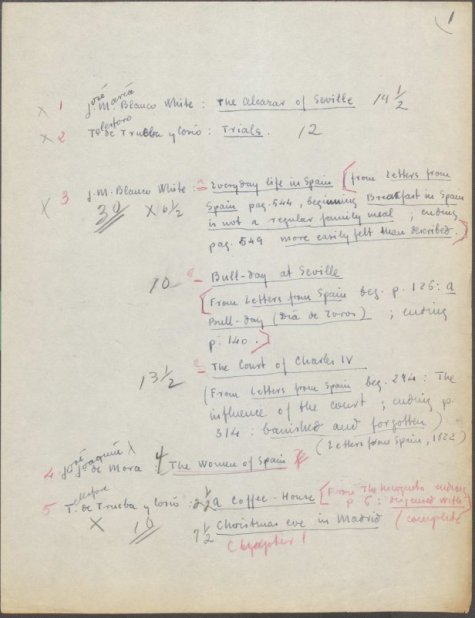

142.- «Exil et transnationalité: le journalisme de José María Blanco White et José Joaquín de Mora», El Argonauta español, nº 19 (2022), puesto en línea el 4-VII-2023, http://journals.openedition.org/argonauta/6605; DOI : https://doi.org/10.4000/argonauta.6605

El exilio a Londres de muchos intelectuales españoles tras el fracaso del régimen liberal en 1823 favorece la transformación de algunos de ellos en intermediarios culturales entre España, Reino Unido y la América española recién independizada. Esa triangulación entre identidades y códigos culturales nacionales se aprecia particularmente en los escritores que trabajaron para el editor Rudolph Ackermann en periódicos escritos en español en Londres para el público hispanoamericano. Este artículo estudia el caso de los dos más relevantes, José María Blanco White y José Joaquín de Mora, resaltando el enfoque transnacional de su labor periodística.

• 2022 •

•

141.- «Jacinto Miquelarena, o el miedo elegante: propaganda, autobiografía y humor en la guerra civil», en Emilio Peral Vega (dir.), Marta Olivas, Álvaro Fernández, Elios Mendieta y Alain Íñiguez (coords.), Figuras olvidadas en la cultura de la Guerra Civil, Guillermo Escolar Editor (Biblioteca Crítica de la Guerra Civil, 10), Madrid 2022, pp. 149-184. ISBN: 978-84-18981-79-1.

El periodista Jacinto Miquelarena fue uno de los más significados representantes de la llamada «literatura de embajada», la de los refugiados en las legaciones diplomáticas del Madrid republicano durante la guerra civil. Aquí se estudia su autobiografía El otro mundo, en el contexto de su producción periodística y testimonial de aquellos años. Miquelarena hace un complejo esfuerzo para mantener su estilo humorístico en un marco bélico y propagandístico que resulta contradictorio con el humor. Ello tiene que ver con plantear ciertas estrategias que hagan creer que podría haber sido un héroe, puesto que en el fondo no puede reconocerse como tal: venderse a sí mismo como foco de la rabia republicana; abonar el relato sobre el «terror rojo» con testimonios en tercera persona y de oídas; autocompadecerse y obligar a la risa cómplice frente a sus amagos de bravura militar que no pasan de ensoñaciones; y, por último, acumular detalles sobre la vida cotidiana en la embajada.

140.- «Between disdain and disappointment: three English reviews of Martínez de la Rosa’s Obras literarias», en María Eugenia Perojo Arronte y Cristina Flores Moreno (eds.), British Periodicals and Spanish Literature. Mapping the Romantic Canon, Peter Lang (Anglo-Iberian Studies, 3), Berlín etc. 2022, pp. 199-213. ISBN (papel): 9783631885499. DOI https://doi.org/10.3726/b19994. [PDF]

José María Blanco White reanuda una actividad literaria más intensa cuando se instala en Liverpool. A fin de procurarse ingresos y una tribuna pública escribió entre 1835 y 1836 cinco largos artículos en The London Review, editada por John Stuart Mill. La primera pieza se dedicó a las Obras literarias de Francisco Martínez de la Rosa impresas en París en 1827-1828. Una reseña tan tardía de un escritor irrelevante para los ingleses se justifica porque el autor era entonces presidente de una España en plena guerra carlista. Este texto es su único acercamiento crítico de este periodo a la literatura española. La colección también había recibido en 1829 otras dos reseñas en revistas británicas, que se estudian igualmente. Esta escasa acogida de Martínez de la Rosa muestra que el interés por la literatura moderna española en el Reino Unido fue marginal en comparación al mostrado por la literatura antigua o por otros aspectos de la cultura y sociedad de España.

139.- «Almanaques a real de plata: de la menudencia de imprenta al libro en los pronósticos astrológicos del siglo XVIII», en Inmaculada Casas Delgado y Carlos M. Collantes Sánchez (coords.), La literatura de cordel en la sociedad hispánica (siglos XVI-XX), Editorial Universidad de Sevilla (Literatura, 165), Sevilla 2022, pp. 297-327. ISBN: 978-84-472-2316-9.

Durante el siglo XVIII el almanaque astrológico anual experimenta en España un amplio y complejo proceso de diversificación y sofisticación. Una de las claves y de los motores de ese proceso consiste en su desplazamiento como producto editorial desde la mera menudencia de imprenta hasta la consideración cercana al libro. Esa evolución ha sido poco entendida y ha dado lugar a confusiones críticas, pero tiene repercusiones en todos los niveles: concepción de la autoría, censura gubernativa, modos de producción y consumo, precio de venta, uso de paratextos, funcionalidad práctica del impreso, etc. Este artículo estudia las diferentes dimensiones y pruebas de esta búsqueda de prestigio editorial e intelectual y postula que uno de sus principales motivos fue el régimen de privilegio exclusivo que limitaba el mercado de los almanaques básicos y utilitarios, y que obligaba a incrementar la oferta en otros territorios de lectura y función social.

138.- «La “prohibición” de 1767, la censura y el fin de la época dorada del almanaque (1766-1800)», en Fernando Durán López y Ana Isabel Martín-Puya (eds.), Torres Villarroel y los almanaques. Literatura, astrología y sociedad en el siglo XVIII, Visor Libros (Biblioteca Filológica Hispana, 268), Madrid 2022, pp. 351-398.

Los almanaques astrológicos anuales experimentaron en España un enorme auge y diversificación en la primera mitad del siglo XVIII, impulsados por la literaturización que les imprime Diego Torres Villarroel. Esa época dorada decae cinco décadas después, lo que se suele asociar al contratiempo acaecido en 1766 por un pronóstico de Torres, a raíz del motín de Esquilache, y al decreto promulgado en 1767 contra los piscatores. En realidad, la decadencia era previa y los motivos del decreto más complejos, pero aquel episodio precipitó este ciclo terminal del almanaque, que se recluye en materializaciones más escasas y marginales. Este estudio reconstruye en detalle el proceso y las circunstancias que rodean a la prohibición, su alcance real y sus consecuencias, mediante documentación de archivo y un detallado rastreo de la producción impresa después de 1767. Se trasluce así que el propósito del gobierno no fue extinguir los almanaques, sino extirpar definitivamente la astrología judiciaria y reconducir la práctica de los pronósticos a formas más austeras y limitadas a sus funciones prácticas.

137.- «Corrompidos y corruptores: la juerga como lucha de clases», en Eva María Flores Ruiz y Fernando Durán López (eds.), Almas perdidas. Crápula, disipación y vida nocturna en las letras españolas (siglos XIX y XX), Publicacions Universitat d’Alacant, Alicante 2022, pp. 215-234.

El desclasamiento y el arribismo se configuran en la literatura del XIX como un tema central, asociado al auge de la burguesía y a la creciente lucha de clases. Aquí se analiza en diversos géneros literarios del periodo cómo la disipación sexual, la juerga tabernaria y la mala vida de los jóvenes de clase acomodada que frecuentan a mujeres del pueblo bajo se configuran como una continuada alegoría del miedo burgués al desorden y a la ruptura de las barreras sociales. En este artículo se estudia ese problema a través de poemas de Espronceda y Zorrilla, textos costumbristas de Larra, Emilio de la Cerda y Bécquer, y de la obra El bandolerismo andaluz de Julián Zugasti.

136.- «Francisco Martínez Molés, en busca de un piscator crítico», en Fernando Durán López (coord.), Tras las huellas de Torres Villarroel. Quince autores de almanaques literarios y didácticos del siglo XVIII, Iberoamericana – Vervuert (La cuestión palpitante. Los siglos XVIII y XIX en España, 34), Madrid – Frankfurt 2022, pp. 511-557.

Se reconstruye la bio-bibliografía de Francisco Martínez Molés, autor del Piscator Complutense, que dio lugar a un sonado incidente con la censura y a un conflicto entre el Consejo de Castilla y el ministerio de Ricardo Wall a comienzos de 1756. Manejando documentación de archivo se estudian los dos pronósticos de estilo torresiano que publicó Martínez Molés y en particular la crisis que desembocó en su detención y destierro con motivo del segundo de ellos. El interés literario más destacado consiste en su intento de convertir el género de los almanaques en un instrumento de crítica política e ideológica en el contexto del malestar existente en la recta final del reinado de Fernando VI. Se analiza también su trayectoria posterior, cuando el autor consiguió reintegrarse al campo literario de la corte, como predicador, traductor de Bossuet y censor de libros para el Consejo de Castilla, hasta alcanzar una posición ventajosa como abad de Villafranca del Bierzo. Se incluye como anexo la introducción de su primer pronóstico (El piscator complutense y primer teólogo astrólogo), del que solo sobrevive un ejemplar en el Archivo Histórico Nacional.

135.- «Isidoro Ortiz Gallardo Villarroel, el astrólogo empequeñecido», en Fernando Durán López (coord.), Tras las huellas de Torres Villarroel. Quince autores de almanaques literarios y didácticos del siglo XVIII, Iberoamericana – Vervuert (La cuestión palpitante. Los siglos XVIII y XIX en España, 34), Madrid – Frankfurt 2022, pp. 213-283.

Primer estudio monográfico dedicado al sobrino y colaborador de Diego Torres Villarroel, Isidoro Ortiz Gallardo Villarroel, cuya figura ha quedado siempre oscurecida y subsumida en la de su tío y mentor literario. Ortiz es, después de Torres, el autor más prolífico y consistente de almanaques literarios del siglo XVIII español. Su carrera en el género va estrechamente coordinada con la de su tío, aunque hizo grandes esfuerzos, casi siempre frustrados, para marcar un perfil propio, más serio y técnico, menos literarios y fantasioso. Fue también el sucesor de Torres en la cátedra de Matemáticas de la Universidad de Salamanca en edad muy temprana, y desde entonces ambos catedráticos, el jubilado y el titular, actuaron en las luchas y polémicas universitarias como un solo hombre. Se estudian en particular los problemas con la censura y el gobierno acontecidos en el último tramo de su itinerario, abruptamente interrumpido por su muerte repentina en 1767.

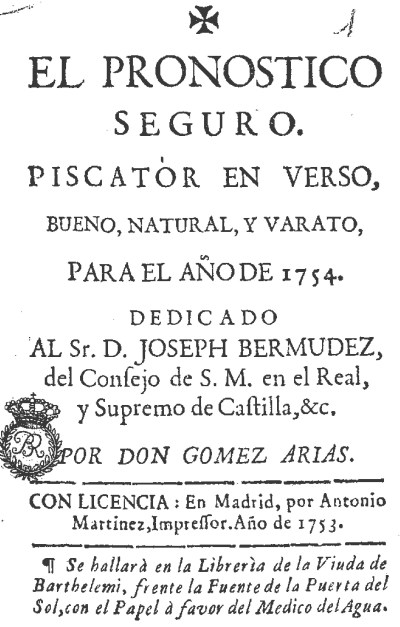

134.- «Gómez Arias, estudiante eterno y escritor sin fortuna», en Fernando Durán López (coord.), Tras las huellas de Torres Villarroel. Quince autores de almanaques literarios y didácticos del siglo XVIII, Iberoamericana – Vervuert (La cuestión palpitante. Los siglos XVIII y XIX en España, 34), Madrid – Frankfurt 2022, pp. 63-117.

Estudio bio-bibliográfico sobre el escritor Gómez Arias, rival e imitador de Diego Torres Villarroel y uno de los que compitieron por ocupar el lucrativo mercado de los almanaques literarios durante el exilio del salmantino. El capítulo aborda en especial su producción de pronósticos, catorce entre serios y burlescos, y las oscilaciones de la tipología de los mismos, en el marco de un itinerario inconstante y errático, presidido por un afán obsesivo de obtener presencia en el campo literario e ingresos regulares. Se analiza también el resto de su obra, formada por no pocos opúsculos polémicos, costumbristas, autobiográficos poéticos, médicos y filosóficos, para construir un perfil general del autor caracterizado por la inestabilidad y la inconsistencia.

• 2021 •

•

133.- «Exilio, literatura e identidad nacional: sobre la teoría de la discontinuidad histórica de España de Vicente Llorens», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 27 (2021), pp. 769-783. DOI: https://doi.org/10.25267/Cuad_Ilus_romant.2021.i27.34.

Este artículo parte de los estudios sobre la relación entre el exilio y la literatura de Vicente Llorens, que en buena medida han configurado en España este campo, sobre todo en lo referido al siglo XIX. Dichos estudios proyectan una notable analogía retrospectiva entre el exilio republicano de 1939 y otros producidos en siglos anteriores; por elevación, y enlazando con otras visiones del siglo XX sobre el «problema de España», Llorens formula la teoría de que la cultura española está determinada por una persistente discontinuidad y exclusiones. Se hace una crítica de esa teoría, esencialmente ahistórica, y se presentan algunas de sus implicaciones y sesgos, a la vez que una necesaria crítica de la memoria y de la vivencialidad en los estudios históricos.

132.- «La realeza en tiempos de opinión pública: las memorias íntimas de Carlos de Borbón y Austria-Este (1870-1871)», en José Martínez Millán y Natalia González Heras (coords.), De reinos a naciones. Política e instituciones, Ediciones Polifemo (Colección La Corte en Europa. Temas), Madrid 2021, pp. 417-445. ISBN: 978-84-16335-73-2. [PDF]

La caída del Antiguo Régimen provoca una honda transformación social definida por el liberalismo, la moderna opinión pública y la hegemonía burguesa. Esto modifica no solo el papel político de la realeza, sino su identidad, su representación y su relación con el público. Ese cambio, reflejado en una novedosa proliferación de escritos autobiográficos de miembros de casas reales, es más traumático en las dinastías destronadas. Aquí se estudian las memorias y el diario del joven pretendiente carlista Carlos de Borbón y Austria-Este («Carlos VII» para sus partidarios), escritos entre 1870 y 1871, cuando preparaba la III Guerra Carlista. En estos escritos el autor mezcla el testimonio político con un complejo autoanálisis psicológico y un desnudamiento íntimo que ilustran sobre cuál es el significado de ser rey en el siglo XIX.

• 2020 •

•

131.- «Literatura», en Pedro Rújula e Ivana Frasquet (eds.), El Trienio Liberal (1820-1823). Una mirada política, Comares (Comares Historia), Granada 2020, pp. 439-465. ISBN: 978-84-9045-976-8. [PDF Índice.] [PDF capítulo]

Análisis general e interpretación de la producción literaria del Trienio Liberal. El periodo entre 1820-1823 ha sido generalmente desatendido y menospreciado en los estudios literarios españoles, imbuidos de un fuerte prejuicio hacia la literatura política y de combate. En este ensayo se trazan algunos rasgos clave que pretenden perfilar ese tramo de enorme volumen bibliográfico, sobre todo en folletos y en prensa: la recuperación en el Trienio de la literatura liberal del primer periodo constitucional, el papel de esos años como punto de apoyo entre el interior y el exilio, la reintegración del grupo afrancesado en las letras nacionales, la obra de autores como Clararrosa, Miñano y Mejía, y algunos procesos relevantes de evolución en géneros y actitudes (la transformación de géneros morales ilustrados en géneros políticos, la lucha por el vocabulario conceptual expresada por ejemplo en los diccionarios satíricos, la creación de una nueva prosopografía de figuras políticas exaltadas o satirizadas mediante recursos literarios como las galerías políticas, el avance hacia el costumbrismo y el uso de la literatura como parte de una pedagogía de la violencia política que se abre paso en estos años).

130.- «Del tiempo cíclico al tiempo histórico: evoluciones e intersecciones entre almanaques y periodismo en la España del siglo XVIII», en Hans Fernández y Klaus-Dieter Ertler (eds.), Periodismo y literatura en el mundo hispanohablante: continuidades – rupturas – transferencias, Universitätsverlag Winter (Studia Romanica 225), Heidelberg 2020, pp. 15-46. ISBN: 978-3-8253-4739-0. [PDF]

Este trabajo estudia aspectos de la intersección o derivación de los almanaques astrológicos tradicionales hacia otras modalidades de impresos y otras funcionalidades sociales a partir del XVIII, y en los motivos que lo justifican. Se aborda el tema desde tres perspectivas interconectadas: el desprestigio de la astrología judiciaria, que induce a reestructurar los contenidos de los almanaques y alterar su jerarquía interna; el surgimiento de la prensa periódica, con la que el almanaque mantiene vínculos que trataré de desentrañar; y la forma de concebir el tiempo, en concreto el paso de una noción temporal cíclica a otra histórica, lineal. Tras abordar estos cambios mediante algunas cuestiones generales previas, se analizan las intersecciones y evoluciones aludidas en el título en tres elementos concretos: la inserción de la narratividad en el almanaque, su aproximación al formato de los espectadores, y su hibridación con los calendarios y guías de forasteros.

129.- «De héroe de la briba a gurú: borrosas imágenes de Cagliostro en España», Fernando Durán López y Eva María Flores Ruiz (eds.), Renglones de otro mundo. Nigromancia, espiritismo y manejos de ultratumba en las letras españolas (siglos XVIII-XX), Prensas Universitarias de Zaragoza (Humanidades, 158), Zaragoza 2020, pp. 39-72. [PDF]

Giuseppe Balsamo, más conocido por su alias de conde Alessandro di Cagliostro, fue un aventurero siciliano que recorrió gran parte de Europa en la segunda mitad del XVIII labrándose una fama continental llena de escándalos y controversias. Sus actividades se situaban al principio en el terreno de la delincuencia, mediante estafas, proxenetismo, falsificaciones… Luego mejoró sus engaños mediante la supuesta práctica de la medicina milagrosa, las artes ocultas, la adivinación y la creación de una rama propia masónica, la llamada masonería egipcia. Su enorme fama europea dio lugar a numerosos testimonios literarios, que discutían su figura dividida entre el embaucador y el sabio ocultista. En este capítulo se analizan las distintas imágenes sobre Cagliostro en la España de los siglos XVIII y XIX.

128.- «Los eruditos a la violeta, o la afortunada sátira de un escritor sin fortuna», en Rafael Bonilla Cerezo, Catálogo de los libros del siglo XVIII en el Real Círculo de la Amistad, Trea, Gijón 2020, pp. 317-325 [sección «Siete fichas eruditas y curiosas»]. ISBN: 978-84-17987-44-2. [PDF]

Breve ensayo de interpretación de la obra Los eruditos a la violeta, dentro del contexto de la identidad autorial y la recepción de Cadalso en su tiempo y ante la posteridad. Se integra en un catálogo de los fondos dieciochescos de la biblioteca del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, que incluye una sección sobre algunas de las obras más notables de las que posee ejemplares originales del XVIII.

127.- «From azoteas to dungeons: Spain as archaeology of the despotism in Alexander Dallas’s novel Vargas (1822)», en Yolanda Rodríguez Pérez (ed.), Literary Hispanophobia and Hispanophilia in Britain and the Low Countries (1550-1850), Amsterdam University Press (Heritage and Memory Studies), Ámsterdam 2020, pp. 255-275. ISBN: 9789462989375. e-ISBN: 9789048541935. DOI: https://doi.org/10.5117/9789462989375_ch10. [PDF]

The English writer Alexander Dallas, ex-combatant in the Peninsular War, wrote books on Spanish-related themes with great affection for, and first-hand knowledge of Spanish life, language and culture. However, there was one limit to his admiration for Spain: the rivalry between the Protestants and Catholics. The author’s conversion to Anglicanism, and his move into the clergy goes some way to explaining why in his last novel, Vargas, a tale of Spain, published anonymously in 1822, his Hispanophilia gave way to a deep immersion in the attitudes, opinions and central themes related to the so-called Black Legend. The evocation of customs and landscapes is thus wrapped in an argument located in the sixteenth century, where the Inquisition, anticlericalism and religious superstitions assume a protagonist role and flip the way in which he approaches Spanish reality. This complex dialogue between Hispanophilia and Hispanophobia reveals that both share a strong common foundation.

• 2019 •

•

126.- «Lecturas de la poesía de Blanco White en los papeles inéditos de Vicente Llorens», Laberintos. Revista de estudios sobre los exilios culturales españoles, nº 21 (2019), pp. 75-100. ISSN: 1696-7410. [PDF] [Número completo.]

Los archivos personales del profesor Vicente Llorens son conservados en la Biblioteca Valenciana. Entre ellos figura un centenar de carpetas con materiales y borradores previos para una monografía inconclusa sobre José María Blanco White. En este estudio se rescatan del olvido los capítulos dedicados a la obra poética del autor y se extractan sus ideas sobre poesía y los principales conceptos críticos.

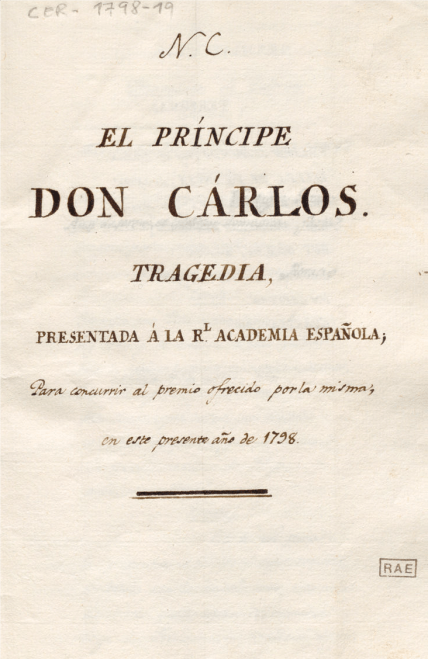

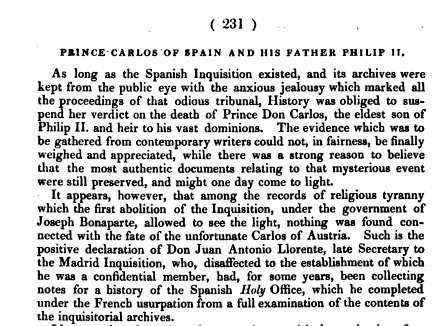

125.- «“Ved que es hijo la víctima acusada.” Versiones españolas olvidadas de la muerte del príncipe don Carlos entre el XVIII y el XIX», Creneida. Anuario de literaturas hispánicas, nº 7 (2019), pp. 232-263. ISSN: 2340-8960. [PDF]

Uno de los principales ingredientes de la llamada Leyenda Negra fue la tiránica y cruel personalidad de Felipe II, a quien se atribuía la prisión y muerte de su hijo don Carlos, el Príncipe de Asturias. Una versión difundida desde Francia asociaba esa crisis a una presunta relación amorosa entre Carlos y la esposa de Felipe, Isabel de Valois. La transmisión de esa imagen en España fue más difícil, porque el ataque al rey estaba mezclado con el ataque al país y su orgullo nacional. Se analizan aquí, en el marco general de las versiones españolas del episodio, algunos testimonios de entre el XVIII y el XIX no considerados hasta el momento: principalmente la tragedia inédita El Príncipe don Carlos, que concursó al certamen de tragedias convocado en 1798 por la Real Academia Española; y de modo secundario, el ensayo histórico publicado en italiano en 1815 por el jesuita expulso Mariano Llorente.

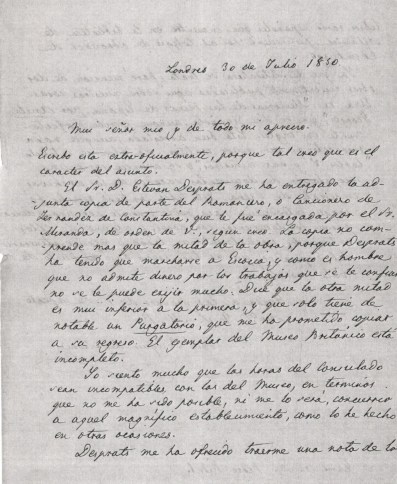

124.- «Tres cartas inéditas de José Joaquín de Mora a Pedro José Pidal (Londres, 1850)», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. Revista digital del Grupo de Estudios del Siglo XVIII, nº 25 (2019), pp. 649-658. ISSN: 2173-0687. https://doi.org/10.25267/Cuad_Ilus_romant.2019.i25.32

En 1850 el ya viejo escritor José Joaquín de Mora fue nombrado cónsul general en Londres y desde Inglaterra mantuvo correspondencia con su ministro de Estado, Pedro José Pidal, sobre materias literarias hispánicas de interés común. Se incluyen aquí tres de esas cartas, hasta ahora inéditas.

123.- «Una historia en rimas: José Vargas Ponce y La Araucana de Ercilla», en Jesús Cañas Murillo y José Roso Díaz (eds.), En los inicios ilustrados de la Historiografía Literaria Española: miradas sobre la Edad Media y el Siglo de Oro (1700-1833), Cilengua (Colección Instituto Literatura y Traducción, 25; Miscelánea, 12), San Millán de la Cogolla 2019, pp. 285-304. ISBN: 978-84-17107-92-5. [PDF]

Entre 1814 y su muerte en 1821 José Vargas Ponce estuvo trabajando en una biografía de Alonso de Ercilla y un análisis literario de La Araucana, centrado en particular en su definición genérica como poema de carácter histórico, antes que perteneciente a la tradición de la épica literaria. Ese amplio estudio estaba destinado a anteceder una edición crítica de la obra para la colección de clásicos que emprendía por entonces la Real Academia Española. La edición nunca se empezó, pero Vargas Ponce dejó la parte biográfica acabada, y grandes segmentos del análisis literario también completados a falta de últimos detalles. Esas secciones sirvieron de base a la edición posterior de Antonio Ferrer del Río y se publicaron por fin de forma independiente en 1902. En este estudio se describen y jerarquizan detalladamente los amplios fondos manuscritos que se conservan en las Academias Española y de la Historia, se reconstruye el itinerario del proyecto y se analiza su aportación al conocimiento de la obra de Ercilla, así como sus principales ideas teóricas.

• 2018 •

•

122.- «1784. Premio de la Academia Española a la mejor apología de España y su progreso», en Historia mundial de España, en Xosé M. Núñez Seixas (dir.), Historia mundial de España, Ediciones Destino (colección Imago Mundi, 295), Barcelona 2018, pp. 452-458. ISBN: 978-84-233-5461-0.

En 1782 se publica en París un durísimo ataque al atraso cultural de España, que Carlos III combate con una gran campaña de desagravio, para la que utiliza todos los resortes literarios del Estado; otros intelectuales reaccionan convirtiendo la polémica en una reflexión crítica sobre los males del país.

121.- «1769. Fray Diego José de Cádiz decide no aprender francés», en Xosé M. Núñez Seixas (dir.), Historia mundial de España, Ediciones Destino (colección Imago Mundi, 295), Barcelona 2018, pp. 428-433. ISBN: 978-84-233-5461-0.

Un joven capuchino andaluz —más tarde el predicador más famoso de su tiempo y un fanático activista antiilustrado— decide aislarse de las nuevas ideas europeas no aprendiendo francés. Esta omisión, que precede a cualquier acción y la predice, es emblema del pensamiento reaccionario español.

•

120.- «Estructuras de la prensa en el Cádiz de las Cortes: propuestas metodológicas», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. Revista digital del Grupo de Estudios del Siglo XVIII, nº 24 (2018), pp. 419-436. ISSN: 2173-0687. DOI: http://dx.doi.org/10.25267/Cuad_Ilus_romant.2018.i24.19

Este ensayo invita a reflexionar sobre la metodología de investigación en la historia del periodismo desde los estudios literarios. Se identifican tres dimensiones o niveles analíticos en el periodismo —el contenido, el continente y la red que los engloba— y se propone combinarlos. Para tal fin, y con especial atención en las primeras décadas del XIX, se plantean modos de avanzar hacia un examen de distintos ejes estructurales de la prensa: estructuras de continuidad y discontinuidad, estructuras de autoría, responsabilidad y firma, de contenidos, de circulación, de repetición, metaperiodísticas.

•

119.- «El Capitán Tormenta busca al Pernales: bandolerismo y opinión pública en el verano trágico de 1907», Actas de las III Jornadas sobre bandolerismo en Andalucía. Museo del Campo Andaluz, Alameda, 21 y 22 de octubre de 2017, Ayuntamiento de Alameda, 2018, pp. 9-34. [PDF]

En el verano de 1907 se produce una masiva campaña policial, ordenada por el gobierno conservador de Maura, y en concreto por el ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva, para detener a Francisco Ruiz Pernales y a otros miembros de su cuadrilla de bandoleros. En la opinión pública había cundido un escándalo nacional por la extensión, impunidad y complicidades políticas de los criminales que campaban por Andalucía. En ese contexto de máxima actualidad el diario republicano madrileño España Nueva envió a uno de sus redactores, Enrique Mullor de Quesada, alias El Capitán Tormenta, a buscar por su cuenta al Pernales para conseguir una entrevista con él, y de paso hacer una radiografía social y política del bandolerismo andaluz y sus causas, hablando con diferentes expertos y autoridades sobre el terreno. Eso dio lugar a una serie de artículos titulada En busca del Pernales, que quedaron interrumpidos con la muerte de este. Este trabajo estudia las circunstancias, el desarrollo y el contenido de esta audaz campaña periodística.

•

118.- «Memorias del recluso Figueroa: la autobiografía extrema de Agustín de Figueroa», en G. Laín Corona y R. Santiago Nogales (eds.), Cartografía literaria en homenaje al profesor José Romera Castillo, Visor Libros (Biblioteca Filológica Hispana, 208), Madrid 2018, t. I, pp. 451-468. ISBN: 978-84-9895-208-7. [PDF]

Agustín de Figueroa, escritor de obra escasa y poco recordada, escribió uno de los mejores testimonios autobiográficos del bando «nacional» acerca de la persecución sufrida en el Madrid republicano durante la guerra civil, las Memorias del recluso Figueroa. Publicadas inicialmente como artículos para el semanario Domingo durante 1937-1938, se refundieron en un libro de 1939, que destaca por su carácter intimista e introspectivo en medio de la feroz literatura de guerra circundante.

•

117.- «El desterrado retorna», introducción a Vicente Llorens, Literatura. Historia. Política, Athenaica Ediciones Universitarias (Literatura española. Siglos XVIII y XIX), Sevilla 2018, pp. 6-53. ISBN: 978-84-17325-58-9. [Índice en PDF.] [Texto en PDF.]

Vicente Llorens Castillo (1906-1979) fue uno de los historiadores de la literatura más influyentes del siglo XX, en particular en lo referido al primer tercio del siglo XIX y al tema del destierro en las letras españolas, en los que dejó un libro pionero y ya clásico, Liberales y románticos (1954). Llorens había sido un combatiente republicano exiliado en 1939, que reconstruyó su carrera académica como profesor universitario en Santo Domingo, Puerto Rico, Baltimore y, sobre todo, Princeton. Desde 1956 regresa periódicamente a España y es uno de los primeros en reintegrarse de forma activa a la vida intelectual del país, mas sin abandonar nunca su condición esencial de exiliado. Fruto de ese retorno fue el libro Literatura. Historia. Política, aparecido en 1967 en Ediciones de Revista de Occidente, donde presentó al público español una colección de doce ensayos sobre temas que en su mayor parte giraban en torno al problema literario que suponía el exilio; los textos originales habían aparecido entre 1948 y 1967 y suponían un compendio de lo mejor de su producción en el exterior y, desde poco tiempo antes, también en el interior. En esas piezas, además de rigurosos estudios sobre autores como Blanco White, Jovellanos, Moratín, el Duque de Rivas o Pedro Salinas, entre otros, hay una dimensión y un interés mucho más amplio: los artículos componen un complejo diálogo de voces y silencios entre la España del franquismo y la del exilio, sumamente representativo de la (im)posibilidad de que el desterrado retorne. Acompaña esta reedición un estudio preliminar que ahonda en todas estas cuestiones.

•

116.- «Conspiraciones, patriotismo y egos revolucionarios en cuatro memorias justificativas de la primera mitad del XIX», en Eva María Flores Ruiz y Fernando Durán López (eds.), Guerras de soledad, soldados de infamia. Representaciones de combatientes irregulares, clandestinos o mercenarios en la literatura española, Genueve Ediciones (Ciencias Sociales y Humanidades, 18), Palma de Mallorca 2018, pp. 77-97. ISBN: 978-84-945814-5-8. [PDF]

Con la crisis del Antiguo Régimen se produce en España también una crisis en el concepto de heroísmo y en los atributos públicos que se asignan al patriotismo. Ahora la sublevación contra un gobierno ilegítimo, usando cualquier medio secreto, clandestino o conspiratorio, puede considerarse un timbre de honor que engrandece la imagen pública de un individuo. Se estudia ese proceso de reivindicación discursiva de los conspiradores a través de las memorias justificativas de Juan Rico (representado en el grabado de más abajo en el momento de ser conducido por el pueblo de Valencia en 1808), Nicolás Tapia, Juan Van Halen y Eugenio de Aviraneta.

•

115.- «De cuando los almanaques se encuentran con la literatura a principios del XVIII», en Alain Bègue y Carlos Mata Induráin (eds.), Hacia la Modernidad. La construcción de un nuevo orden teórico literario entre Barroco y Neoclasicismo, Academia del Hispanismo (Estudios del Parnaso olvidado, 2), Vigo 2018 (435 pp.), pp. 353-362. ISBN: 978-84-16187-86-7.

Uno de los fenómenos más curiosos de las letras españolas del XVIII, y también de los menos conocidos y tratados por la historia literaria, es el inusitado auge y diversificación en su primera mitad de los almanaques y pronósticos astrológicos. De ser unos impresos puramente utilitarios pasan a convertirse en un vehículo para incluir micronarraciones, alegorías, poemas, prosa didáctica, etc. La importancia de Diego Torres Villarroel en este fenómeno ha sido desde antiguo subrayada, pero poco se ha explorado al margen de él. En estas páginas se plantea de forma abreviada una clasificación tipológica y cronológica del corpus y algunas direcciones de análisis sobre los géneros, estilos y lenguajes de una cincuentena de autores y centenares de obras, en orden a desbrozar futuros análisis críticos que permitan esclarecer en ellas los elementos de tradición barroca y modernidad dieciochesca.

•

114.- «La tragedia Nino II, de Charles Brifaut, traducida y arreglada por José Joaquín de Mora en 1818», Boletín de la Real Academia Española, t. 98, cuad. 317 (enero-junio 2018), pp. 31-68. ISSN: 210-4822. ISSN en línea: 2445-0898. También versiones en papel, HTML, ePUB, Kindle. [PDF]

En 1818 José Joaquín de Mora versiona la tragedia francesa de Charles Brifaut Ninus II, estrenada el 19-IV-1813 en París por el actor François-Joseph Talma en el Théâtre Français. El escritor español preparó la obra para el Teatro del Príncipe, donde fue representada el 4-VI-1818, con vistas al lucimiento de su protagonista Isidoro Máiquez. En la edición impresa el traductor afirma haber hecho cambios sustanciales en la obra para adaptarlo al gusto español y corregir debilidades del original. Este estudio presenta el contexto de la traducción y analiza la adaptación de Mora en tres niveles: estilístico, dramático y político.

•

113.- «Felipe II y el príncipe don Carlos», en Elizabeth Amann, Fernando Durán López, María José González Dávila, Alberto Romero Ferrer y Nettah Yoeli-Rimmer (eds.), La mitificación del pasado español: reescrituras de figuras y leyendas en la literatura del siglo XIX, Iberoamericana-Vervuert (La cuestión palpitante. Los siglos XVIII y XIX en España, 30), Madrid 2018, pp. 103-121. ISBN: 978-84-16922-65-9. [PDF]

Entre 1822 y 1824, dentro del renovado interés que suscita hacia España el Trienio Liberal, José María Blanco White emprende una pequeña serie de colaboraciones sobre aspectos de la historia española para la revista The New Monthly Magazine, la misma en que dio a luz sus célebres Letters from Spain. Son cuatro artículos, entre los que interesa en particular su relectura crítica de la figura de Felipe II, y el caso del príncipe don Carlos, que había sido uno de los puntales de la leyenda negra sobre quien los ingleses denominaban «the Spanish Tiberius». Esa revisión, en la que tiene que valorar el peso real de la leyenda que presenta como víctima al desdichado príncipe, produce en el exiliado sevillano un dilema sobre la verdad histórica enfrentada a la utilidad cívica de la historia. Su trabajo es, en realidad, un diálogo crítico y un contrapunto dialéctico con el relato publicado poco antes por Juan Antonio Llorente en su Historia crítica de la Inquisición española. Estas relecturas parcialmente enfrentadas permiten ver las maniobras interpretativas a que da lugar la Leyenda Negra a comienzos del XIX en los distintos sectores de la España heterodoxa.

•

112.- «José Joaquín de Mora contra el romanticismo en la Crónica Científica y Literaria (1817-1820)», en Salvador García Castañeda y Alberto Romero Ferrer (eds.), José Joaquín de Mora o la inconstancia. Periodismo, política y literatura, Visor Libros (Biblioteca Filológica Hispana, 197), Madrid 2018, pp. 179-225. ISBN: 978-84-9895-197-4. [PDF]

Estudio de la sostenida campaña antirromántica en la primera y crucial experiencia periodística de José Joaquín de Mora: la edición del periódico Crónica científica y literaria en Madrid entre 1817 y 1820. En esa cabecera, en todas sus épocas y secciones, se registran hasta 69 artículos o noticias en que se hace referencia, siempre negativa, al romanticismo, pero solo 16 de ellos atañen a la célebre polémica calderoniana, cuya importancia en este punto es menor de la que se ha venido diciendo. Agrupando los ejes dialécticos con que Mora procesa y critica lo que estaba ocurriendo en las letras europeas, y en mucha menor medida en las españolas, se puede comprender mejor tanto la naturaleza polémica de aquella campaña como la evolución estética posterior de Mora durante su exilio londinense, mucho menos marcada de la que se suele afirmar.

•

111.- «Alexander Dallas’s reimagining Spain», en Diego Saglia y Ian Haywood (eds.), Spain in British Romanticism, 1800-1840, Palgrave Macmillan (Nineteenth-Century Major Lives and Letters), Cham 2018, pp. 241-254. ISBN (impreso): 978-3-319-64455-4. ISBN (online): 978-3-319-64456-1. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-64456-1_13.

Within a five-year period the English writer Alexander Robert Charles Dallas (1791–1869) published three books on Spanish matters: Ramirez. A poem (1817); the novel Felix Alvarez, or Manners in Spain (1818), which reflected his experience as a British soldier in the Peninsular War; and finally, a second novel that offered a deeper foray into Spanish history, Vargas, a tale of Spain (1822). These works make up a substantial textual body of considerable value, as they constitute one of the earliest literary testimonies of the Peninsular War by a serving British soldier. Dallas’s Hispanic works are a good example of how the Peninsular War experience influenced the literary imagination and led to a new and more complex understanding of the customs and identity of Spaniards. This vision is marked by a note of exoticism while retaining the traditional image of Spain, based on religious prejudice and historical rivalry between this country and England. In that sense, Dallas’s works reflect a change in the public reception of Spanish matters in those years.

• 2017 •

•

110.- «Las vigilias eruditas de José Vargas Ponce», en Elena de Lorenzo (ed.), Ser autor en la España del siglo XVIII, Trea (Estudios históricos La Olmeda), Gijón 2017, pp. 373-398. ISBN: 978-84-17140-10-6. [PDF]

Este capítulo analiza la identidad autorial de José Vargas Ponce y sus modos de representación, dentro de un estudio general sobre los principales escritores del siglo XVIII y sus formas de constituirse y representarse como autores. A partir de las polaridades centro/periferia y público/privado, Vargas Ponce constituye un ejemplo perfecto del hombre de letras del despotismo ilustrado, cuya identidad como autor se imbrica de forma casi inseparable del servicio público a través del gobierno, las corporaciones doctas y la sociabilidad privada y semipública. Esa identidad se construye mediante el medro cortesano, la búsqueda del mecenazgo, las comisiones gubernamentales, la pertenencia a academias y sociedades, la obtención de premios y encargos por parte de estas, la asistencia a tertulias, las polémicas y tomas de partido en los bandos político-literarios de la corte, etc., actividades todas ellas ajenas a la relación pública con el gran mundo de los lectores. Pero Vargas Ponce es un buen ejemplo igualmente de la desintegración de ese modelo por causa de la crisis del Antiguo Régimen, la irrupción de un sistema cultural basado en la opinión pública y en la política como representación de la nación soberana. Así se analiza la carrera del escritor según esos cambiantes parámetros en tres fases: alguien que intenta ser autor en el sistema institucionalizado, alguien que busca abrirse paso hacia la escritura pública al caer en desgracia en aquel y alguien finalmente convertido (o que intenta convertirse) en publicista de una sociedad abierta. Se estudian también las estrategias de firma y las autorrepresentaciones del autor.

•

109.- «“Algo bueno he hecho en mi vida”: Vicente Llorens y la resurrección de Blanco White», en Fernando Durán López y Manuel Aznar Soler (eds.), Espejos retrospectivos y avatares anticipados. Estudios sobre Vicente Llorens y otras relecturas de las emigraciones políticas del XIX por los exiliados republicanos de 1939, Editorial Renacimiento (Biblioteca del Exilio, Anejos nº 32), Sevilla 2017, pp. 123-179. ISBN: 978-84-16981-92-2. [PDF]

Una de las grandes aportaciones de Vicente Llorens a la historia de la literatura española, y al entendimiento de nuestro pasado, en su exploración de los exilios como traumática esencia de la identidad nacional, es el redescubrimiento de la figura de Blanco White. Ese autor ocupó un lugar destacado en su magna monografía Liberales y románticos, y durante muchos años después fue el objeto de una investigación minuciosa y sistemática por parte de Llorens, destinada a publicar una biografía que nunca concluyó. Sí publicó artículos y ediciones, y amparó en buena medida los trabajos de otros especialistas sobre el tema. Este capítulo reconstruye todo el itinerario crítico de Llorens sobre Blanco White, los motivos que le llevaron a no concluir su biografía y lo ocurrido en el momento clave de la reintroducción del exiliado sevillano en la cultura española, en los años intermedios entre las décadas de 1960 y 1970. Para ello se hace un extenso uso del epistolario de Llorens conservado en la Biblioteca Valenciana. También se analizan los materiales inéditos de la biografía inacabada de Blanco White, contenido en cientos de carpetas en el mismo centro de investigación.

•

108.- «El tratamiento del problema americano en la prensa del Cádiz de las Cortes», en Gloria Franco Rubio, Natalia González Heras y Elena de Lorenzo Álvarez (coords.), España y el continente americano en el siglo XVIII. Actas del VI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Ediciones Trea – SEESXVIII (Estudios históricos La Olmeda), Gijón 2017, pp. 677-690. [PDF]

Uno de los procesos clave de la revolución española de 1808 es el cambio de relación entre España y sus posesiones americanas, que supone la mayor novedad del modelo nacional articulado por el primer liberalismo español. Este hecho contrasta con la relativa indiferencia y desconocimiento con que se abordó ese problema en la Península. Aquí analizo la cobertura informativa de la crisis de América en los periódicos publicados en Cádiz entre 1810-1814, para precisar el modo como la opinión pública recién constituida procesó lo que estaba ocurriendo en Ultramar.

•

107.- «La articulación del contradiscurso reaccionario en la publicística doceañista, con especial atención al marqués de Villapanés», en Pedro Rújula y Javier Ramón Solans (eds.), El desafío de la Revolución. Reaccionarios, antiliberales y contrarrevolucionarios (siglo XVIII y XIX), Comares (Comares Historia), Granada 2017, pp. 221-236. [PDF]

Se estudia el proceso de creación de una red periodística en el Cádiz de las Cortes, entre 1810 y 1814, por parte de los sectores reaccionarios. La opinión pública fue definida y constituida por los liberales casi en solitario, pero una vez reunidas las Cortes los enemigos de esa opinión pública tuvieron que organizarse según los nuevos esquemas de debate publicístico para crear un contradiscurso que se opusiera a la hegemonía liberal en ese terreno. En el caso gaditano tuvo una importancia particular el marqués de Villapanés, principal promotor de la prensa reaccionaria y uno de sus más intensos activistas.

•

106.- «De la plaza pública a la opinión pública: los espacios de la sociabilidad en los almanaques astrológicos del siglo XVIII», en Eva María Flores Ruiz (ed.), Casinos, tabernas, burdeles: ámbitos de sociabilidad en torno a la Ilustración, UCOPress – Presses Universitaires du Midi (Serie Discursos, 2; Méridiennes, 16), Córdoba 2017, pp. 39-61. [PDF]

Se plantean aquí algunas vías de interpretación sobre un territorio todavía por cartografiar en la historia literaria española, los almanaques astrológicos de la primera mitad del siglo XVIII. En concreto se pretende reflexionar sobre los modos de tratar los espacios públicos y la sociabilidad en las introducciones narrativas de esas obras y sobre lo que tales modos nos sugieren sobre los cambios en el público lector, en las funciones del almanaque y en la misma sociedad española. En sus introducciones narrativas los almanaques proporcionan una representación (mínima casi siempre) de personajes, lugares y costumbres. La tesis de este estudio es que esa mímesis que a menudo se califica de «costumbrista» expresa un desdoblamiento entre la cosmovisión y el lenguaje propios de la calle, la dimensión carnavalesca que describió Bajtín y una moderna concepción más burguesa y crítica del hombre sociable, que apunta más al proceso de creación de la opinión pública descrito por Habermas.

•

105.- «Mora, José Joaquín de», en Joep Leerssen (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (versión digital: www.romanticnationalism.net), Study Platform on Interlocking Nationalisms, Ámsterdam (publicado online el 24-Marzo-2017).

Breve biografía y análisis de la obra de José Joaquín de Mora en inglés en el marco de una enciclopedia europea sobre Romanticismo y Nacionalismo.

• 2016 •

•

104.- «Mis memorias, de María de las Nieves de Braganza: una guerra para la Judit del siglo XIX», Crítica hispánica, XXXVIII, nº 2 (2016, otoño), pp. 41-69. (Monográfico sobre Armas y faldas, coordinado por Salvador García Castañeda.) [PDF]

La portuguesa María de las Nieves de Braganza, esposa de Alfonso Carlos de Borbón, hermano del pretendiente carlista Carlos VII y más tarde rey para los tradicionalistas, tuvo un papel destacado junto a su marido en la Tercera Guerra Carlista, durante las operaciones militares entre 1872-1874 en Cataluña, Aragón y La Mancha, donde su marido comandaba a los sublevados. Desde 1934 escribió y publicó tres tomos con sus memorias de aquella campaña. Esas memorias ajustan cuentas con el mando carlista y el propio don Carlos, con quienes su marido tuvo continuos conflictos, y a la vez pretenden refutar la leyenda negra liberal que atribuía a la autora («Atila con faldas») la dirección real de la campaña y numerosas atrocidades contra los soldados enemigos y la población civil, que queda reflejada entre otros textos en los Episodios nacionales de Galdós. Consciente y orgullosa de su singularidad, el texto ofrece una doble imagen de esposa devota y abnegada madre del ejército carlista, y a la vez de mujer fuerte que se mimetiza con la vida militar renunciando a cualquier comodidad. Se estudia también el contexto político y propagandístico de la II República en que se concibió y se produjo esta campaña de reivindicación.

•

103.- «Rescoldos del infierno rojo: los testimonios de huidos del Madrid republicano durante la guerra civil, 1937-1940», en Emilio Peral Vega y Marta Olivas Fuentes (eds.), Cultura y Guerra Civil. Formas de propaganda dentro y fuera de España, Escolar y Mayo Editores (Biblioteca Crítica de la Guerra Civil, 1), Madrid 2016, pp. 97-135. [PDF]

En este trabajo se traza un panorama general de un grupo específico de testimonios autobiográficos sobre la guerra civil: los libros escritos por personas del bando «nacional» atrapadas en el Madrid «rojo». Se presenta una descripción y clasificación del material y sus características, centradas más en la dimensión propagandística que en la testimonial. El corpus lo constituye por ello mismo lo publicado entre 1937-1940, es decir, desde que empiezan a llegar los fugitivos a zona segura para ellos y a dar cuenta de lo que han vivido, hasta el año y medio siguiente al conflicto, cuando el ciclo de la propaganda de guerra va llegando a su fin. Son diecinueve obras publicadas durante la guerra por otros tantos autores, algunos encubiertos por seudónimos, más otras dieciséis obras, de once autores, aparecidas con la guerra ya concluida, entre 1939 y 1940.

•

102.- Con Daniel Muñoz Sempere, «Periódicos españoles en Londres: prensa “en” y “desde” el exilio», en María José Ruiz Acosta (ed.), La prensa hispánica en el exilio de Londres (1810-1850), Comunicación Social Ediciones y Publicaciones (Historia y Presente), Salamanca 2016, pp. 45-77. [PDF]

Estudio de síntesis de las publicaciones periódicas promovidas o redactadas por los exiliados liberales de 1823 en Londres. Se parte de la dicotomía establecida por Claudio Guillén sobre literatura «en» y «desde» el exilio para clasificar esas publicaciones en dos grupos. Por un lado, los exiliados instituyen papeles periódicos destinados a ser portavoces del liberalismo perseguido, a fin de continuar desde ellos la lucha contra el absolutismo y mantener la comunidad de los emigrados unida e informada. Es una prensa del exilio, escrita en el exilio y pensada para los exiliados, elaborada de acuerdo con los códigos periodísticos aprendidos en España y reproduciendo las alineaciones ideológicas del liberalismo español. Es el caso de El Español, El Español Constitucional, Ocios de españoles emigrados y El Emigrado Observador. Por otro lado, varios periódicos se escriben, bajo promoción directa del empresario británico Rudolph Ackermann, para ofrecer cultura, entretenimiento y consumo en castellano a los lectores de la América Hispana. Unos cuantos exiliados son contratados para realizar esa operación transnacional, que requería delicados ajustes de enfoque, ideología y lealtades nacionales. Es el caso de: Variedades o el mensajero de Londres, Museo universal de ciencias y artes, Correo literario y político de Londres, El Instructor y La Colmena.

•

101.- «Prólogo», a José Antonio Rodríguez Martín y Carlos de Olavarrieta Jurado, Juan Caballero, bandolero de Estepa. La verdad de sus Memorias a la luz de los documentos judiciales (1827-1832), [Gráficas Belda], Málaga 2016, pp. 9-15. [PDF]

Pocos temas de la cultura andaluza —y española— del XIX y principios del XX ofrecen tantos motivos de fascinación e interés como el del bandolerismo. Fascinación e interés son dos cosas bien distintas, y a menudo la una enemiga de la otra: el interés —‘valor de algo o inclinación del ánimo hacia ello’— por el bandolerismo ha estado casi siempre sofocado bajo una espesa capa de fascinación, palabra que significa tanto ‘atracción irresistible’ como ‘engaño o alucinación’. Por otro lado, la Andalucía pintada, contada e imaginada desde el Romanticismo es una equívoca sinécdoque de España, la parte invadiendo el todo y el todo subsumiéndose penosamente en la parte, lo cual también posee mucho de ambigua fascinación (atracción y engaño, nuevamente). Estas páginas prologales abundan en estas contradicciones, precisamente porque el libro al que anteceden es uno de los escasos y meritorios intentos de reivindicar un interés cabal y documentalmente legitimado por encima del manido territorio de los imaginarios fascinantes y fascinadores.

•

100.- «Algo más sobre la infundada atribución a Blanco White de la novela Vargas, de Alexander Dallas, con unas páginas inéditas de Vicente Llorens», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. Revista digital del Grupo de Estudios del Siglo XVIII, nº 22 (2016), pp. 483-489. ISSN: 2173-0687.

Este breve artículo aporta algunas evidencias adicionales a las que ya presenté en Cuadernos de Ilustración al Romanticismo, nº 19 (2013), sobre la autoría de Vargas, a tale of Spain, novela escrita por el escritor inglés Alexander Dallas, pero habitualmente atribuida a José María Blanco White. Por una parte, se informa de la localización en la Biblioteca Nacional de Madrid del manuscrito original de Vargas; por otra, se publica un texto inédito de Vicente Llorens con sus argumentos para defender que la obra no fue escrita por Blanco White.

•

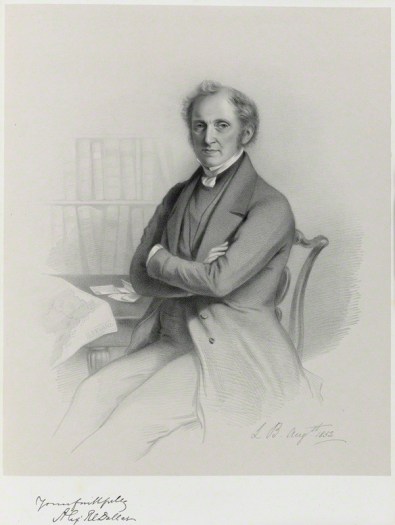

99.- «Guerra y pecados de un inglés en Cádiz (1810-1812). Fragmentos de la autobiografía de Alexander Dallas», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. Revista digital del Grupo de Estudios del Siglo XVIII, nº 22 (2016), pp. 435-470. ISSN: 2173-0687.

El escritor inglés Alexander Dallas participó en el ejército británico que operó en la Guerra de la Independencia y a su fin escribió varias obras literarias de tema español. Se ofrece aquí una traducción de parte de su autobiografía, publicada en 1871, que incluye los capítulos consagrados a su estancia en Cádiz y la Isla de León de 1810 a 1812. En esas páginas el autor refleja el ambiente de la vida social allí (las tertulias de la buena sociedad y evocaciones de las fiestas de Carnaval en 1812), detalles de la organización de la intendencia militar, así como episodios militares como la batalla de Chiclana, algunas operaciones de defensa ante el asedio francés, los efectos de los célebres bombardeos de larga distancia sobre el caso urbano, el júbilo popular cuando el sitio fue levantado y el estado en que quedaron tras la retirada francesa las poblaciones donde se habían asentado. Se relata también un viaje a Ceuta.

by Richard James Lane, lithograph, 1852 (1852)

•

98.- «Andrés Bello contra José Joaquín de Mora en veintisiete palabras: una polémica chilena en 1830», en Fernando Durán López y Victoriano Gaviño Rodríguez (eds.), Estudios sobre filología española y exilio en la primera mitad del siglo XIX, Visor Libros (Biblioteca Filológica Hispana, 180), Madrid 2016, cap. XV, pp. 503-536. [PDF]

Este trabajo reconstruye y analiza la polémica sostenida en la primavera de 1830 por Andrés Bello desde el periódico de Santiago de Chile El Popular contra dos obras de José Joaquín de Mora, su Oración inaugural del curso de oratoria del Liceo de Chile, acabada de aparecer, y el Catecismo de gramática castellana, publicado anónimo varios años antes en Londres. La polémica, que tiene un trasfondo político y educativo, se desarrolla sin embargo en términos lingüísticos y literarios, alrededor de veintisiete palabras o conceptos gramaticales.

•

97.- «Isidoro de Antillón como periodista: la “parte histórica” del Semanario Patriótico», Teruel. Revista del Instituto de Estudios Turolenses, nº 96-96 [II] (2014-2015) (número dedicado a Simposio de Isidoro de Antillón y Marzo (1778-1814), coordinado por José María de Jaime Lorén), pp. 67-86. [Publicado en junio de 2016.] [PDF]

El escritor turolense Isidoro de Antillón fue uno de los más activos publicistas liberales durante la Guerra de la Independencia. Tuvo un papel destacado en la redacción del principal periódico reformista al comienzo de la crisis del Antiguo Régimen, el Semanario Patriótico de Manuel José Quintana. En particular, en este periódico, al final de su primera época madrileña (fines de 1808) y durante casi toda su segunda época sevillana (mediados de 1809), se ocupó de redactar la denominada «parte histórica», una recapitulación crítica de los sucesos posteriores al proceso de El Escorial y del curso de los hechos militares desde las derrotas españolas a finales de 1808. En esos artículos, estrechamente ligados a la línea política de la publicación, Antillón ensaya un novedoso juicio de responsabilidades militares ante la naciente opinión pública y pretende sustentar un relato de la crisis que coadyuve a la revolución política a la que aspiraban los liberales.

•

96.- «Apasionados suscriptores, o cómo dirigir un periódico hacia mil ochocientos (el ms. 18823 de la Biblioteca Nacional)», en Yvette Bürki y Henriette Partzsch (eds.), Redes de comunicación. Estudios sobre la prensa en el mundo hispanohablante, Frank & Timme (Kulturen – Kommunikationen – Kontakte, 23), Berlín 2016, pp. 13-34. ISBN 978-3-7329-0129-6. Texto accesible en Google Books. [PDF]

Para el estudio de la prensa española del XVIII y el XIX carecemos de documentación sobre su manejo interior. Apenas sabemos más que lo que se anunciaba en prospectos o avisos para las suscripciones en cuanto al reparto de tareas, la suscripción o los tratos con impresores; tampoco conocemos casi nada de la gestión de las colaboraciones comunicadas, uno de los recursos clave de la prensa del momento. Por eso cobra interés que se haya conservado en la Biblioteca Nacional el ms. 18823, catalogado Correspondencia dirigida a Justino Matute y Gaviria, director del Correo literario de Sevilla, enviándole composiciones poéticas, en el que el editor de ese periódico archivó piezas comunicadas —no solo en verso— por sus lectores que no fueron publicadas. Eran papeles depositados en la caja o buzón que disponían los periódicos en lugares públicos; por ese motivo carecen de las formalidades de una carta y no suelen ir fechadas ni firmadas. Estos documentos son mudos casi siempre, pero su cotejo con lo sí publicado puede revelarnos, en positivo y negativo, los criterios de calidad, los filtros y, por ende, el modo de encauzar la labor de educar y entretener al público. Nos acerca asimismo a la negociación entre un periódico y sus lectores-suscriptores-colaboradores en un momento en que esas tres instancias se solapaban. Es una ventana indiscreta al trabajo de un mediador cultural de alto nivel de exigencia estética en los primeros años del XIX.

•

95.- «Regalías, traducciones y devociones indiscretas: una cala en la censura religiosa de libros a fines del XVIII», en Fernando Durán López (coord.), Instituciones censoras. Nuevos acercamientos a la censura de libros en la España de la Ilustración, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Biblioteca de Historia, 82), Madrid 2016, pp. 67-111. [PDF.]

Es un estudio del papel de la Vicaría Eclesiástica de Madrid en la censura de libros, como principal delegado del Consejo de Castilla. Para ello se ha vaciado un año completo, el de 1787, clasificando y analizando los 77 encargos girados a la Vicaría y conservados en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid. Se ha querido también desvelar el comportamiento del Consejo en la tramitación de asuntos religiosos, tomando muestras del AHN (primeros 30 expedientes del año) y de la RAH (primeras 20 de las 41 censuras que posee de 1787). Se ve así cómo el Consejo distribuye intencionalmente los trabajos y cómo el control de la religión no queda monopolizado por la autoridad diocesana, sino que informa el sistema censor en su globalidad. El análisis también desvela el manejo del vicario de su poder delegado eligiendo censores, modificando las censuras e imponiendo criterios; salen a la luz los puntos controvertidos, donde la Vicaría y sus agentes manifiestan pautas y fines diferenciados respecto del gobierno, o respecto a determinadas tendencias enfrentadas dentro de la Iglesia. Esas cuestiones son, en particular, los disputados límites entre la autoridad civil y la eclesial, en que la Vicaría actúa como rival más que como cómplice de la Corona, las corrientes de espiritualidad, la traducción de los textos sagrados, etc.

•

94.- «Desestabilizando ortodoxias: José María Blanco White, traductor», en Francisco Lafarga y Luis Pegenaute (eds.), Autores traductores en la España del siglo XIX, Edition Reichenberger (Problemata Literaria 79), Kassel 2016, pp. 78-92. [PDF]

Dentro de un volumen que presenta una visión general de la teoría y práctica de la traducción de los principales escritores españoles del XIX, para indagar en la relación entre su obra original y su traductología, este artículo analiza la trayectoria cambiante de José María Blanco White como traductor en distintas direcciones (del francés, el latín y el inglés al español, del español y el alemán al inglés). Después de una primera época desarrollada en parámetros propios de la estética neoclásica, Blanco White trató siempre, desde 1810, de emplear las traducciones como arma para desestabilizar ortodoxias: primero lo hizo divulgando el pensamiento británico para disolver el casticismo católico y latino que anquilosaba al mundo hispánico; luego, cuando se desengañe del establishment religioso inglés, intentaría minarlo a fuerza de teología crítica y filosofía idealista alemanas. Es, pues, una traductología concebida en el sentido más fuerte: no como mera mediación entre culturas, sino como una saludable demolición de las certezas y los lenguajes vigentes en la cultura receptora. El artículo incluye una relación completa de sus traducciones y una bibliografía crítica.

•

93.- «Pelearse con las palabras: diccionarios políticos en la prensa española de principios del XIX», en Leonardo Funes (coord.), Hispanismos del mundo. Diálogos y debates en (y desde) el Sur. Anexo digital. Sección III, AIH – AHA – Miño y Dávila Editores, Buenos Aires 2016, pp. 137-146. [Edición digital de las comunicaciones del XVIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, celebrado en Buenos Aires en 2013.] [PDF]

Es relativamente conocida la proliferación de diccionarios políticos, en su mayor parte satíricos, escritos y publicados en la España de principios del XIX, dentro del marco de la intensa lucha ideológica y periodística que se suscitó desde la crisis de 1808. Este estudio pretende aproximarse a un aspecto menos tratado de este género de literatura política, presentando una docena de protodiccionarios o artículos sueltos de análoga naturaleza publicados en periódicos, entre las fechas extremas de 1808 y 1822.

•

92.- «La opinión pública y la prensa liberal gaditana en el primer año de la constitución (abril de 1812-marzo de 1813)», en Gonzalo Butrón Prida y Alberto Ramos Santana (eds.), Cádiz, escuela política: hombres e ideas más allá de 1814, Sílex Ediciones (Serie Historia Moderna), Madrid 2016, pp. 59-106. [PDF]

Este trabajo toma el pulso a la opinión pública liberal en los periódicos gaditanos durante los doce meses primeros de vida constitucional. Se ofrece así un argumentario de los temas claves, las divisiones ideológicas y los ejes de la política ante el aprendizaje nacional de la libertad, el choque entre ideales e intereses, y, en suma, esa fascinante «escuela política» que fue para toda España el Cádiz doceañista. Se vacían íntegros los siete periódicos de ideas reformistas vivos en Cádiz en ese periodo: El Articulista Español, La Abeja Española, El Conciso, Diario Mercantil, El Imparcial, El Redactor General y El Tribuno del Pueblo Español. Se han clasificado los artículos, editoriales o comunicados, con fondo ideológico de actualidad, omitiendo polémicas sobre particulares, noticias, revisiones de hechos anteriores, piezas literarias y cuanto atañe a la dialéctica bélica y patriótica, así como los abundantes ataques entre periódicos. Aun con estas restricciones, el corpus incluye un enorme volumen y variedad de materiales impresos cuyas líneas temáticas desvelan las principales preocupaciones: la abolición de la Inquisición, las reformas eclesiásticas, los problemas en la aplicación de la libertad de imprenta, las primeras elecciones a Cortes ordinarias, el cumplimiento efectivo de la Constitución, la purificación política de los empleados y los afrancesados, los límites de la división de poderes, el conflicto del general Ballesteros, la renovación de la Regencia, etc., así como la llamativa ausencia de la cuestión americana.

•

91.- «Torres Villarroel y la poesía en los almanaques astrológicos», Arte nuevo: revista de estudios áureos (Université de Neuchâtel), nº 3 (2016), pp. 1-42. ISSN 297-2692. [PDF]

En el enorme auge que experimenta la escritura de almanaques y pronósticos astrológicos anuales en la primera mitad del siglo XVIII en España tiene un papel clave Diego de Torres Villarroel. Entre las novedades que introduce en este género de impresos, a fin de convertirlos en creaciones literarias más allá de sus contenidos astrológicos, se incluye el uso sistemático de la poesía para las secciones judiciarias del almanaque. Este artículo analiza la evolución y características de esas partes poéticas de los pronósticos.

• 2015 •

•

90.- «Rudolph Ackermann (1764-1834) [Semblanza]», en el portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI). EDI-RED, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante 2015. [Enlace directo.] [PDF.]

Breve semblanza de la vida y obra del editor angloalemán Rudolph Ackermann y de su negocio editorial para Hispanoamérica entre 1823-1830.

•

89.– «García de la Huerta contra Fernández de Navarrete y Vargas Ponce, o lo que vale un enemigo», en Jesús Cañas Murillo, Miguel Ángel Lama y José Roso Díaz (eds.), Vicente García de la Huerta y su obra (1734-1787), Visor Libros (Biblioteca Filológica Hispana, 170), Madrid 2015, pp. 539-563. [PDF]

Estudio de la polémica sostenida en 1784 por el dramaturgo y poeta Vicente García de la Huerta, en la recta final de una célebre y muy conflictiva carrera literaria, y dos jóvenes marinos, desconocidos entonces para la literatura: Martín Fernández de Navarrete y José Vargas Ponce. El motivo de la disputa fue la publicación por Huerta de unos elogios en verso a la campaña naval contra Argel comandada por Antonio Barceló. Además del contenido y contexto de la polémica en sí, se pretende analizar el modo como en aquel periodo las controversias se usaban para situarse en la República de las Letras y operaban como medios de socialización literaria.

•

88.- «La recepción británica de la Floresta», en José Nicolás Böhl de Faber, Floresta de rimas antiguas castellanas. Primera parte, Frente de Afirmación Hispanista, México 2015, pp. CIII-CXXXVI. Edición facsímil con estudios preliminares de Belén Molina Huete, Emilia Merino Claros, Francisco Báez de Aguilar González y Fernando Durán López. [PDF]

Este estudio analiza la recepción en la prensa británica y norteamericana de la Floresta de rimas antiguas de Böhl de Faber, mediante el análisis de siete reseñas y algunos otros materiales, publicados en Blackwood’s Magazine, The monthly review, The new monthly magazine, The Edinburgh review, Ocios de españoles emigrados, The foreign quarterly review y The North American review, por parte de reseñistas como George Moir, Pablo Mendíbil, S. D. Whitehead y H. W. Longfellow. Se estudian las implicaciones de dicha recepción en el plano ideológico y en relación con la imagen romántica de España vigente en Gran Bretaña, para concluir que la recepción de la Floresta fue generalmente negativa y distorsionada, en la medida en que el trabajo de Böhl de Faber no encajaba en los presupuestos de aquella imagen.

•

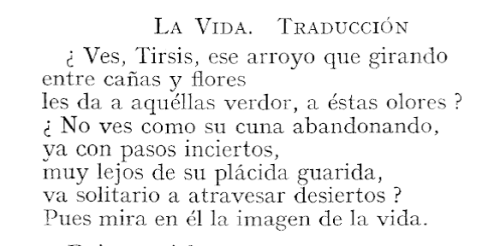

87.- «Blanco White y Demoustier: sobre la traducción del poema “La vida”», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. Revista digital del Grupo de Estudios del Siglo XVIII, nº 21 (2015), pp. 323-332. ISSN: 2173-0687.

Entre los poemas escritos por José María Blanco Crespo (Blanco White) en Madrid durante el periodo 1805-1808, que fueron publicados en 1943 por M. V. de Lara, se encuentra una traducción titulada «La vida», cuyo texto origen se desconocía. En este artículo se identifica dicha fuente: un poema lírico inserto en un libro de filosofía moral del escritor francés Charles-Albert Demoustier; asimismo, se explica su contexto y difusión y se comenta el proceso de traducción aplicado.

•