Capítulos y artículos (hasta 2005)

• 2005 •

•

32.- «Humanidad y justicia: el ensayismo en los Discursos Forenses», en Jesús Cañas Murillo, Miguel Ángel Lama y José Roso Díaz (eds.), Juan Meléndez Valdés y su tiempo (1754-1817), Editora Regional de Extremadura (Colección Estudio, 27), Mérida 2005, pp. 317-335. ISBN: 84-7671-860-8. PDF

Se estudian los cinco discursos forenses de Juan Meléndez Valdés, de la recopilación publicada en 1821, que responden a la categoría de acusaciones fiscales en casos criminales vistos en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte entre marzo y agosto de 1798, tiempo en el que el escritor sirvió en ella su empleo de fiscal. Para ello se parte de la idea de que son productos literarios que tienen interés en sí mismos más allá del uso pragmático que les dio origen, y que pueden arrojar luz sobre los conceptos de la mentalidad ilustrada: en ese sentido, se han de considerar textos ensayísticos. Meléndez tiene que moverse entre la consideración concreta del caso de que se trata y la abstracción de los principios sociales y morales que justifican el castigo según el principio penal de Beccaria de la proporción entre los delitos y las penas.

31.- «Realidades y prejuicios sobre la autobiografía española del siglo XVIII y principios del XIX», en Christian von Tschilschke y Andreas Gelz (eds.), Literatura – Cultura – Media – Lengua. Nuevos planteamientos de la investigación del siglo XVIII en España e Hispanoamérica, Peter Lang, Europäische Verlag der Wissenschaften (Europäische Aufklärung in Literatur und Sprache, 17), Frankfurt 2005, pp. 163-175. ISBN: 3-631-53345-4; ISSN: 0935-5677. [PDF]

Todo género olvidado o menospreciado se nutre en la historia y la crítica literarias de tópicos, prejuicios y desconocimientos que suplen la investigación sobre lo que se desconoce. En el caso del género autobiográfico moderno y sus orígenes en la literatura española del XVIII y comienzos del XIX, los prejuicios y las carencias sobre un género periférico y de estatuto teórico discutido e incómodo, se suman al prejuicio global acerca de la Ilustración española. Este trabajo expone las líneas generales del desarrollo y evolución del género autobiográfico (autobiografía stricto sensu distinguida de otros géneros personales o de ficción) durante este periodo, para poder así contrastar la validez real de los prejuicios que han venido circulando. El segundo paso es establecer las distintas tradiciones y submodalidades que coexisten en la época y pasar por tanto a las concreciones. Resultan así varios tipos de autobiografías diferentes, según sus modelos literarios, sus referencias a distintas concepciones de la identidad personal, sus tradiciones propias, etc. De este modo se aspira a dar una visión no sólo completa del género, sino también estructurada en forma operativa.

• 2004 •

•

30.- «Prosas y versos de un periodista olvidado: las colaboraciones de F. P. U. en el Diario Mercantil de Cádiz (1812-1813)», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 12 (2004), pp. 139-178.

En este artículo se enumeran todas las colaboraciones del escritor que firma F. P. U. en el Diario Mercantil de Cádiz de 1812 y 1813, comentando en detalle sus contenidos. Se pretende que por medio de la presentación conjunta de sus poemas —particularmente una colección de cincuenta fábulas— y sus artículos en prosa, resalte la figura completa de uno de los numerosos periodistas de las Cortes de Cádiz de los que no se sabe casi nada.

29.- «Nuevas adiciones al catálogo de la autobiografía española en los siglos XVIII y XIX (segunda serie)», Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica, nº 13 (2004), pp. 395-495. ISSN: 1133-3634. PDF

Segunda serie de adiciones y enmiendas al Catálogo comentado de la autobiografía española (siglos XVIII y XIX), de 1997, tras la primera publicada en 1999 (véase nº 14). Manteniendo los mismos criterios que en el citado libro, se presentan 84 nuevas entradas, de las cuales 31 corresponden a autores recogidos con anterioridad y 53 a autores nuevos (elevando a 558 el número conjunto de autobiógrafos analizados).

28.- «“Entrar dentro de sí mismos”: la crisis del Antiguo Régimen en las autobiografías de sus protagonistas», en Joaquín Álvarez Barrientos (coord.), Se hicieron literatos para ser políticos. Cultura y política en la España de Carlos IV y Fernando VII, Biblioteca Nueva – Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Madrid 2004, pp. 331-372. ISBN: 84-9742-342-9. [PDF]

Se estudia la manera en que la crisis del Antiguo Régimen fue vivida, interiorizada y convertida en materia autobiográfica por quienes la experimentaron. Del gran aluvión de memorias y autobiografías generadas por esos acontecimientos, se estructuran varios apartados según criterios en parte cronológicos (las sucesivas generaciones y su diferente reacción ante la crisis), en parte ideológicos (la actitud de apoyo, resistencia o adaptación a los cambios) y en parte psicológicos (la interiorización de las esperanzas, los miedos y, sobre todo, los resultados de la crisis en términos de ganancias o pérdidas personales). De esos criterios resultan los siguientes apartados: la crisis religiosa; los hombres del despotismo ilustrado; la hora de los disidentes; maestros de energía; la nostalgia de los burgueses.

27.- «La autobiografía plural en la segunda mitad del siglo XIX. Una propuesta de análisis», en Celia Fernández Prieto y María de los Ángeles Hermosilla Álvarez (eds.), Autobiografía en España: un balance. Actas del Congreso Internacional celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba del 25 al 27 de octubre de 2001, Visor Libros (Biblioteca Filológica Hispana, 72), Madrid 2004, pp. 381-390. ISBN: 84-7522-872-0. PDF

Se plantea un posible esquema de análisis para el conocimiento de la autobiografía española en la segunda mitad del siglo XIX, época de gran auge del género, pero cuyas modalidades más exitosas han proyectado una imagen monolítica y sin matices del conjunto de la producción, oscureciéndola. La propuesta distingue diversas líneas y tradiciones de escritura autobiográfica, citando textos que las representan, sin difuminar sus contornos en otros géneros históricos o novelescos: la autobiografía espiritual tanto católica como heterodoxa; las memorias histórico-costumbristas; las memorias de escritores; la autobiografía íntima e introspectiva; etc. Queda así bosquejado un posible plan de trabajo para ir profundizando en el estudio del género durante ese crucial periodo.

26.- «La autobiografía entre el espejo y el camino», Quimera. Revista de Literatura, nº 240 (febrero 2004), pp. 34-36. ISSN: 0211-3325. PDF

Dentro de una sección monográfica que hace balance de la autobiografía española desde 1975, este artículo estudia las estrategias de enfrentamiento ante el propio fracaso y el paso del tiempo en textos autobiográficos. Se analizan los casos de las memorias de Eugenio Vegas Latapie y Jesús Pardo.

• 2003 •

•

25.- «El vértigo de la identidad: Joaquín Camargo (el Vivillo) y Julián de Zugasti ante la autobiografía», en Rafael Merinero Rodríguez (ed.), El bandolerismo en Andalucía. Actas de las VI Jornadas. Jauja, 26-27 de octubre de 2002, Excmo. Ayuntamiento de Lucena – Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de la Ruta del Tempranillo, Lucena 2003, pp. 81-125. ISBN: 84-89903-71-9. PDF

Se analiza el impacto de la leyenda y el mito del bandolerismo andaluz sobre los testimonios autobiográficos de dos señeras figuras relacionadas con él: el bandolero y contrabandista estepeño Joaquín Camargo, el Vivillo, que operó hasta principios del siglo XX; y el gran perseguidor de los bandoleros cordobeses durante el Sexenio Democrático, el gobernador Julián de Zugasti. Ambos escribieron asistidos, al parecer, por escritores profesionales que impregnaron sus relatos de un tinte folletinesco. En el caso de Camargo, se produce una tensión irresoluble entre la necesidad de exculparse de la fama criminal que se le atribuía y la necesidad de satisfacer las expectativas del público sobre las hazañas de un bandolero; esa tensión se resuelve a través de diversas estrategias narrativas y discursivas que dan un resultado, por así decirlo, desbandolerizador. El caso de Zugasti es el contrario, ya que él ha de justificar su controvertida gestión, pero al tiempo desea impregnar su figura policiaca con los mismos admirables atributos de los criminales a quienes persigue, fabricando así un nuevo mito, el del policía tan fiero como los bandoleros y que se mimetiza con ellos; es una muestra, pues, de bandolerización. En ambos casos, el resultado indica que para los implicados es imposible abordar la propia identidad a partir de la realidad, ya que el poder fascinador de la leyenda sobre el público y sobre ellos mismos les hace inviable cualquier forma de pensarse a sí mismos que no implique la inmersión en el mito.

24.- «La Ilustración boca a boca: el profesor Ramón de Salas y su alumno Judas Tadeo González Mateo», Trienio. Ilustración y liberalismo (Madrid), nº 41 (mayo 2003), pp. 25-53. ISSN: 0212-4025. PDF

En España la difusión de las ideas ilustradas que darán lugar a la posterior revolución liberal hubo de realizarse por medios semiclandestinos basados en la sociabilidad privada, en las relaciones interpersonales que tejían redes de disidencia perseguidas de cerca por la Inquisición. Aquí se estudia un caso ilustrativo, en torno a uno de los profesores más destacados de esas ideas en la Universidad de Salamanca, el jurista Ramón de Salas. Este mantenía una tertulia con estudiantes de confianza entre los que hacía circular libros y manuscritos prohibidos. Mi trabajo rastrea la biografía entre 1772 y 1808 de uno de ellos, el alavés Judas Tadeo González Mateo y la manera como fue difundiendo en su vecindad y familia las ideas heterodoxas aprendidas en Salamanca, lo que le costó varias persecuciones por el Santo Oficio y muchos conflictos. El cruce de la documentación disponible reconstruye la transmisión soterrada de la disidencia en una época de extrema represión y centra el papel que en ella pudo jugar una Universidad anquilosada en su faceta oficial. Como apéndice se editan tres informes reservados emitidos sobre Judas Tadeo para la Diputación Foral de Álava, uno de los cuales fue extendido por Félix María Samaniego; se edita también el único folleto que dio a la imprenta (en 1808) González Mateo, sobre las víctimas del odio del populacho madrileño contra los franceses.

• 2002 •

•

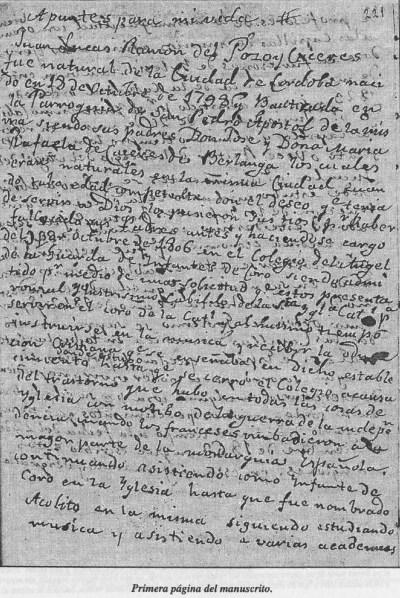

23.- «Los Apuntes para mi vida de Juan Lucas del Pozo: una breve autobiografía inédita en la Córdoba del XIX», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 10 (2002), pp. 223-235.

Edición de un opúsculo del músico cordobés Juan Lucas del Pozo, que se conserva en un manuscrito de la Biblioteca Pública de Córdoba, junto con otros escritos del autor. En páginas de ortografía y presentación confusa, con varias ampliaciones, este personaje en su vejez registra algunos acontecimientos de su vida, en tono quejumbroso, centrándose en sus estudios en el Colegio del Ángel, en los hechos de la Guerra de la Independencia en Córdoba, en las interioridades de la catedral cordobesa, etc. Se acompaña de notas y de una breve presentación que sitúa el escrito en la órbita de la autobiografía popular.

22.- «La autobiografía como fuente histórica: problemas teóricos y metodológicos», Memoria y civilización. Anuario de historia (Universidad de Navarra, Pamplona), nº 5 (2002), pp. 153-187. ISSN: 1139-0107. PDF

La autobiografía ha venido desde antiguo empleándose como una fuente histórica y tal uso exclusivo por parte de los historiadores ha determinado en gran medida la recepción y el concepto que se tiene acerca de este género. Solo desde hace pocas décadas se ha reivindicado el carácter y el interés literarios de la autobiografía. Este artículo plantea, desde una perspectiva eminentemente práctica, a partir de mi experiencia como autor de un catálogo del género en España en los siglos XVIII y XIX, los principales problemas teóricos que han presidido la lectura académica de las autobiografías. Esos problemas son, principalmente, la confusión entre géneros diferentes, las malas ediciones, la incapacidad de ofrecer una adecuada clasificación interna de las modalidades de la autobiografía, las lecturas documentales o confesionales de los textos, entre otras.

21.- «La autobiografía juvenil de José Cadalso», Revista de Literatura (CSIC, Instituto de la Lengua Española, Madrid), tomo LXIV, nº 128 (julio-diciembre, 2002), pp. 437-473. ISSN: 0034-849.

La breve autobiografía de José Cadalso, escrita en 1773 y desconocida hasta 1967, ha dado lugar a interpretaciones muy diversas y contradictorias. Es una obra que posee un gran valor para caracterizar la personalidad de Cadalso y también supone un testimonio único dentro de la literatura autobiográfica en la España del siglo XVIII. En el artículo se efectúa una revisión crítica de las distintas opiniones vertidas sobre este opúsculo, se estudia su estilo, su estructura, la selección del material biográfico incluido en estos recuerdos y su desarrollo. La conclusión de este estudio caracteriza la obra de Cadalso como una precoz autobiografía de estilo moderno, introspectiva y dominada por inquietudes morales y psicológicas, que se distingue todas las otras autobiografías modernas españolas en su condición de escrito juvenil, presidido por la incertidumbre ante el futuro antes que por el balance de la vida pasada.

20.- «Fuentes autobiográficas españolas para el estudio de la Guerra de la Independencia», en Francisco Miranda Rubio (coord.), Congreso Internacional: Fuentes documentales para el estudio de la Guerra de la Independencia, Pamplona, 1-3 de febrero de 2001, Ediciones Eunate – Sociedad de Estudios Históricos de Navarra – Asociación para el Estudio de la Guerra de la Independencia, Pamplona 2002, pp. 47-120. ISBN: 84-7768-131-7. PDF

La crisis de 1808 supone un intenso afloramiento de escritura autobiográfica, pues obliga a numerosos individuos a revisar sus conductas. Este trabajo elabora una lista analítica de las autobiografías que aluden a la Guerra de la Independencia, procurando precisar el valor de cada una. Se postula una definición estricta de autobiografía basada en la formulada por Lejeune, pero modificada para prescindir de la distinción entre autobiografías y memorias, que sirve como criterio para seleccionar y clasificar los textos. El resultado es una relación de 114 autores diferenciados según las modalidades del discurso autobiográfico, formatos de escritura que provienen de distintas tradiciones literarias. Dentro de ese marco, las distinciones extraliterarias (sexo, oficios, ideologías, clases sociales, protagonismo histórico, vivencias concretas) son pertinentes, en la medida en que tiendan a generar un relato biográfico homogéneo. Aplicados estos criterios, se distinguen: 1. Memorias justificativas. 1.1. Por hechos concretos. 1.1.1. Por hechos políticos. 1.1.2. Por hechos militares. 1.2. Por trayectorias completas. 1.2.1. Afrancesados. 1.2.2. Vidas literarias. 1.2.3. Políticos y militares. 2. Memorias testimoniales. 2.1. Políticas. 2.2. Militares. 3. Autobiografías propiamente dichas. 4. Memorias costumbristas. 5. Otras autobiografías con referencias indirectas a la Guerra de la Independencia.

• 2001-2000 •

•

19.- «Alcoverro, Vicente», en Calatayud.org (desde junio de 2001).

Ficha bio-bibliográfica del jesuita Vicente Alcoverro en una enciclopedia digital de personajes bilbilitanos.

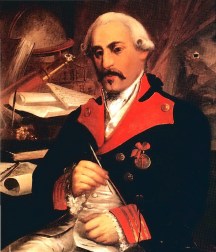

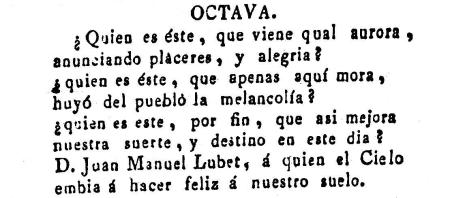

18.- «Juan Manuel Lubet y Rosell: la Ilustración ebria», en Alberto Romero Ferrer y Fernando Durán López (eds.), Veinticinco escritores gaditanos raros y olvidados, Diputación de Cádiz, Cádiz 2001, capítulo XVI, pp. 169-192. PDF

Vida y obra de un publicista gaditano olvidado del Trienio liberal, el magistrado Juan Manuel Lubet y Rosell, hijo del cirujano Vicente Lubet. Se han localizado ejemplares raros de algunos de los folletos que publicó ese autor en Palma de Mallorca desde 1820, cuyo contenido se analiza en relación con la ideología ilustrada. La biografía ha podido recomponerse por medio de diversos fondos archivísticos del Archivo Histórico Nacional, el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, así como, en menor medida, por fuentes indirectas. El resultado es la vida de un personaje atrabiliario y extraño, pero que abordó en sus folletos con bastante hondura muchos de los problemas políticos y sociales de la España de su tiempo.

17.- «Las Memorias de un setentón de Mesonero Romanos en el marco de la autobiografía española decimonónica», Anales de literatura española (Universidad de Alicante), nº 14 (2000-2001), pp. 41-84. Serie monográfica, 4: Memorias y autobiografías, edición de María de los Ángeles Ayala Aracil. PDF

Las Memorias de un setentón de Ramón de Mesonero Romanos suponen un hito importantísimo en la historia de la literatura autobiográfica española: su éxito, su valor modélico y su influencia han sido generalmente reconocidos, pero casi nunca se han concretado cuáles eran las claves de ese triunfo y de ese influjo. Este estudio aborda su ubicación en el contexto de la autobiografía española decimonónica. Se plantean las tradiciones autobiográficas existentes en España en el momento de su aparición y el modo como Mesonero prescinde de ellas en favor de otra modalidad costumbrista, nacionalista y de huida de la subjetividad; a continuación se explica el funcionamiento de esas características de su discurso memorialístico en relación con el yo, con la interpretación de la política y la historia nacionales, con la evocación del entorno geográfico y con el tratamiento de la intimidad. Finalmente, se trazan los antecedentes en España de esa forma de memoria literaria (Mor de Fuentes, Escosura y Alcalá Galiano) y se cuantifican y enumeran los abundantes autores que siguieron de un modo u otro el modelo de Mesonero durante el último tercio del XIX y la primera mitad del XX.

16.- «Autobiografía, Cortes de Cádiz y diálogo humanista: las tertulias constitucionales de la Vida literaria de Joaquín Lorenzo Villanueva», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 8 (2000), pp. 41-57. PDF

Se analiza cómo la autobiografía de Joaquín Lorenzo Villanueva de 1825 (Vida literaria) inserta una larga sección sobre las Cortes de Cádiz, en que se reproducen tertulias privadas entre el autor y otros diputados. En ellas, Villanueva elude la narración de su vida política como parlamentario y prefiere realizar, según formatos literarios tomados del género renacentista del diálogo, una discusión doctrinal sobre las bases ideológicas de sus posiciones político-religiosas jansenistas y liberales. Se incluye un amplio resumen de esta sección capítulo por capítulo, atendiendo a su contenido y a sus fórmulas literarias, en relación con el diálogo humanista, etc. Finalmente, se explica esta manera indirecta de abordar su autobiografía política como un anacronismo de un erudito ilustrado incapaz de adaptar sus formas literarias al nuevo debate político, a la práctica más dinámica del ensayismo político y la prensa y al paso de la sociabilidad privada a un nuevo régimen basado en la opinión pública.

• 1999-1997 •

•

15.- «El jesuita Vicente Alcoverro, Vargas Ponce, Moratín, Gabriel de Sancha y otros literatos dieciochescos: historia de una olvidada traducción de Horacio», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 7 (1999), pp. 139-199.

Historia de un intento de traducción en verso castellano de las poesías completas de Horacio, llevado a cabo desde Génova a finales del siglo XVIII por el jesuita expulso Vicente Alcoverro. A través de este asunto se pone de manifiesto lo complejo de los procedimientos administrativos de imprenta, el papel de los censores (algunos tan relevantes como Vargas Ponce, Santos Díez o Leandro F. de Moratín), el mecenazgo del gobierno y la importancia concedida al horacianismo en el marco de las escuelas poéticas de la época ilustrada. Incluye un apéndice con importantes documentos inéditos: un fragmento de la traducción de Alcoverro (disertación sobre el género de la sátira), las cartas cruzadas entre este y Vargas Ponce, etc.

14.- «Adiciones al catálogo de la autobiografía española en los siglos XVIII y XIX», Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos (Departamento de Filología Española de la Universidad de Barcelona), nº 4 (1999), pp. 73-98. ISSN: 1136-0666. PDF

Primera serie de adiciones y enmiendas al Catálogo comentado de la autobiografía española (siglos XVIII y XIX), de 1997. Manteniendo los mismos criterios que en el citado libro, se presentan 37 nuevas fichas, de las cuales 26 son nuevas (elevando a 505 el número conjunto de autobiógrafos analizados) y otras 11 rehacen o amplían en todo o en parte las entradas de autores ya incluidos en el catálogo.

13.- «El último escrito de Vargas Ponce: Observaciones para unir al expediente de instrucción pública (1820)», en Fernando Durán López y Alberto Romero Ferrer (eds.), «Había bajado de Saturno.» Diez calas en la obra de José Vargas Ponce, seguidas de un opúsculo inédito del mismo autor, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz – Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo, Cádiz 1999, pp. 223-237. PDF

Edición, precedida de un breve estudio, del último escrito que se conoce de José Vargas Ponce, un voto particular inédito, que fue expuesto por escrito ante la comisión de Instrucción Pública de las Cortes de 1820, a la que pertenecía Vargas como diputado de esa legislatura. El texto, fechado en diciembre, dos meses antes de morir, se ocupa con gran energía de defender la instauración de colegios de enseñanza públicos, en contra de la opinión que predomina entre los demás comisionados. Se edita por primera vez el manuscrito conservado en el Archivo del Congreso de los Diputados, se anota y se presenta.

12.- «José Nicolás de Azara contra Vicente Alcoverro: tres notas sobre un olvidado traductor de Horacio», Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII. (Segunda época del BOCES.XVIII) (Universidad de Oviedo), nos. 8-9 (1998-1999), pp. 69-78. ISSN: 1131-9879. PDF

En este artículo, continuación de otro anterior más extenso publicado en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 7 (1999), se vacía el contenido de un pequeño fondo documental procedente del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y que consiste fundamentalmente en tres informes manuscritos de José Nicolás de Azara, embajador de España ante la Santa Sede a finales del siglo XVIII y destacado humanista aragonés, acerca de las tareas literarias del jesuita Vicente Alcoverro. Se completan de este modo algunos extremos de la historia de la traducción horaciana emprendida por Alcoverro y de las tortuosas gestiones administrativas a que dio lugar y se documenta la participación en ellas de un personaje tan importante como Azara, cuyos negativos informes ilustran sus ideas literarias y su estilo crítico.

11.- Con María del Carmen Ramos Santana, «Una biografía ilustrada de Lucio Marineo Sículo: Edición y estudio de un inédito de José Vargas Ponce», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 6 (1998), pp. 115-157.

Edición de la inacabada e inédita Vida de Lucio Marineo Sículo, según el borrador en limpio conservado en la Biblioteca del Museo Naval de Madrid. En el extenso estudio preliminar se abordan cuestiones como los diferentes modelos de obra biográfica practicada por Vargas Ponce, su intensa relación intelectual con el humanismo renacentista, la importancia y el valor de este opúsculo en la tradición biográfica sobre Lucio Marineo Sículo, el complejo proceso de elaboración a partir de los cuatro diferentes fondos manuscritos localizados, desde los primeros apuntes de lectura hasta la versión más en limpio. Luego se realiza la edición crítica del texto, profusamente anotada en sus aspectos históricos, biográficos y filológicos.

10.- «Autobiografías de un hebraísta decimonónico: Antonio María García Blanco», en Javier Martín Castellanos, Fernando Velázquez Basanta y Joaquín Bustamante Costa (eds.), Estudios de la Universidad de Cádiz ofrecidos a la memoria del profesor Braulio Justel Calabozo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz 1998, pp. 355-363. PDF

Durante la mayor parte del siglo XIX vivió y escribió su obra el cura liberal de Osuna Antonio María García Blanco (1800-1889). Además de su labor prioritaria como hebraísta, García Blanco probó fortuna repetidas veces en la literatura autobiográfica: a través de las diferentes autobiografías del autor se estudian aquí algunas de las modalidades esenciales que adopta este género entre los escritores decimonónicos españoles. Se analiza el conjunto de la trayectoria autobiográfica del autor, y se estudia con más detenimiento una de las obras, la breve autobiografía que editó dos veces (1851 y 1869).

9.- «El campo y la ciudad en los albores de la autobiografía moderna en España (Mor de Fuentes, Posse, Somoza)», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 4-5 (1997), pp. 81-97.

Análisis de la evolución de la actitud de los intelectuales ante la dicotomía campo/ciudad en las primeras décadas del XIX. Mientras que en el espíritu ilustrado se producía una exaltación de la vida urbana y sus ventajas culturales e ideológicas frente a un mundo campesino embrutecido y dominado por la Iglesia, el Romanticismo reformula el viejo tópico del menosprecio de corte y alabanza de aldea. El artículo ejemplifica esta evolución en tres autores de autobiografías que muestran tres fases del proceso: José Mor de Fuentes, Juan Antonio Posse y José Somoza Muñoz.

8.- «Padres e hijos: el relato genealógico en la autobiografía de Santiago González Mateo», en Alberto Ramos Santana (ed.), La identidad masculina en los siglos XVIII y XIX. De la Ilustración al Romanticismo (1750-1850). VIII Encuentro. Cádiz, 17, 18 y 19 de Mayo de 1995, Universidad de Cádiz, Cádiz 1997, pp. 69-84. PDF

Estudio de un aspecto central de la autobiografía: la relación del hijo (varón) con su padre (varón), por la cual el hijo recibe del padre no solo la vida, sino también un patrimonio de honor (o deshonor) que se transmite a través del linaje y que determina la consideración social del individuo y también la autoestima. Tras analizar esta unidad de significado en la autobiografía en general, se ejemplifica con un caso muy extremo: la autobiografía de Santiago González Mateo, en la que se lleva a cabo una violenta recusación de la figura paterna, sacando a la luz algunos muy modernos conflictos psicológicos latentes en las relaciones paternofiliales.

• 1995-1992 •

•

7.- «Las memorias de Juan Caballero, bandolero de Estepa, o la autobiografía como rehabilitación social», Draco. Revista de Literatura Española, nº 7 (1995), pp. 47-67. PDF

Tras enmarcar esta pieza dentro del campo de la autobiografía de personajes del pueblo, estableciendo la especial naturaleza de este campo y su escasez en España, el artículo analiza las memorias de este famoso bandolero. El hilo principal de la argumentación pone de manifiesto las contradicciones de Caballero a la hora de abordarse a sí mismo como personaje legendario, teniendo a la vez que rehabilitarse socialmente, limpiar su nombre de aditamentos heroicos pero envilecedores, y responder a las expectativas de su público acerca del perfil de un bandolero célebre.

6.- «Los Recuerdos del tiempo viejo de José Zorrilla: autobiografía del hombre, memorias del poeta», en Javier Blasco Pascual, Ricardo de la Fuente Ballesteros y Alfredo Mateos Paramio (eds.), Actas del Congreso sobre José Zorrilla. Una nueva lectura. Valladolid, 18-21 de octubre de 1993, Fundación Jorge Guillén – Universidad de Valladolid, Valladolid 1995, pp. 291-298. PDF

Estudio de la estructura (caótica) de las famosas memorias zorrillescas, intentando explicar algunas de las claves que explican ese desorden y heterogeneidad que definen el texto: la difusión periodística, la indeterminación de Zorrilla ante la autobiografía, la ausencia de un plan previo, las exigencias económicas como principal causa de las continuaciones sucesivas, etc.

5.- «Fray Diego José de Cádiz contra el teatro», en Alberto Romero Ferrer, Fernando Durán López y Yolanda Vallejo Márquez (eds.), VI Encuentro de la Ilustración al Romanticismo: Juego, Fiesta y Transgresión 1750-1850 (Cádiz 16, 17 y 18 de Octubre de 1991), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz 1995, pp. 501-512. PDF

Presentación crítica de la figura de Fray Diego José de Cádiz en lo que respecta a su campaña antiteatral de finales del XVIII, estudiando sus principales obras en este sentido y la naturaleza política, más que religiosa, de su postura.

4.- «La autobiografía romántica de Gertrudis Gómez de Avellaneda y la literatura de confesión en España», en Cinta Canterla (coord.), La mujer en los siglos XVIII y XIX. VII Encuentro de la Ilustración al Romanticismo: Cádiz, América y Europa ante la modernidad. Cádiz 19, 20 y 21 de mayo de 1993, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz 1994, pp. 459-468. PDF

Estudio de la autobiografía amorosa que escribió en 1839 la poetisa y novelista hispanocubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, en carta dirigida a Ignacio de Cepeda. Se relaciona esta obra con el conjunto de la literatura confesional española y se aborda la repercusión de la epistolaridad en el género autobiográfico.

3.- «El Pedigree de Ricardo Baroja: teatro de ciencia ficción en España», Draco. Revista de Literatura Española, nos. 5-6 (1993-1994), pp. 33-56. PDF

Estudio sobre la calificación genérica (ciencia ficción) de una olvidada obra de teatro de Ricardo Baroja. Consta de dos partes: la primera analiza los elementos más importantes de esa obra en relación con la ciencia ficción; la segunda compara las dos ediciones existentes de El Pedigree, la publicada en varios números de Revista de Occidente y la recogida luego en libro, detallando y sistematizando los numerosísimos cambios existentes entre ambas.

2.- «Autobiografía, espacio urbano e identidad del intelectual ilustrado: el caso de Mor de Fuentes», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 3 (1993), pp. 75-88.

Estudio de un aspecto concreto de la configuración de la identidad intelectual a principios del XIX a través de autobiografías del momento: la relación entre consideración intelectual del individuo y espacio urbano. Se estudia el caso de la autobiografía del poeta aragonés José Mor de Fuentes. Otros autores tratados secundariamente: Joaquín Lorenzo Villanueva, José Antonio Llorente, Francisco Arias de Saavedra, José María Blanco White, José Somoza Muñoz y Juan Antonio Posse.

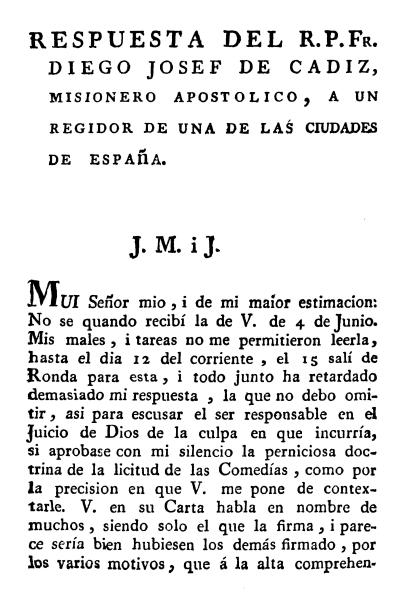

1.- «Respuesta de Fray Diego José de Cádiz a un regidor de una de las ciudades de España en torno a la ilicitud de las comedias», Draco. Revista de Literatura Española, nos. 3-4 (1991-1992), pp. 207-251. PDF

Edición crítica de una de las obras del predicador capuchino del siglo XVIII Fray Diego José de Cádiz; consta de una amplia introducción, texto fijado y modernizado, y un centenar de notas léxicas, bibliográficas o interpretativas.